Un monde en mutation

Le Casoar (revue trimestrielle de La Saint-Cyrienne), n°231, octobre 2018, p. 15-16.

On ne compte plus les publications qui parlent d’"un nouveau désordre mondial" pour désigner la période actuelle. Nous serions à un point de rupture, de bascule. Après la relative stabilité du monde bipolaire de la Guerre froide, et la relative clarté du moment unipolaire des années 1990, nous serions désormais dans une phase de transition, donc de turbulences. Ce schéma simpliste n’est pas faux, mais il faut le nuancer, de deux manières.

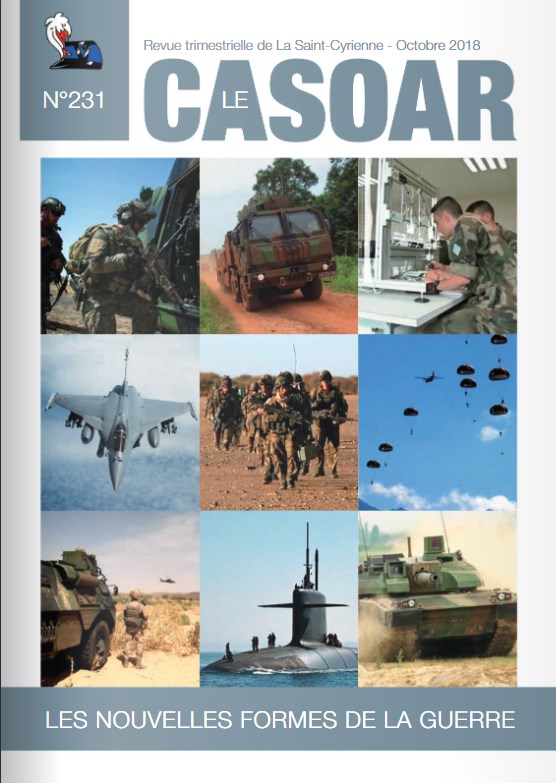

Si la guerre est « un véritable caméléon », comme l’écrit Clausewitz, c’est parce qu’elle s’adapte à son environnement - comme d’ailleurs celui-ci s’adapte réciproquement à la guerre. Elle ne change pas de nature - le caméléon reste un caméléon lorsqu’il change de couleur - mais de forme, en fonction du contexte, des acteurs et des menaces. Pour comprendre les nouvelles formes de la guerre, auxquelles ce numéro du Casoar est consacré, il faut donc logiquement commencer par dresser le tableau de son nouvel environnement.

On ne compte plus les publications qui parlent d’"un nouveau désordre mondial" pour désigner la période actuelle. Nous serions à un point de rupture, de bascule. Après la relative stabilité du monde bipolaire de la Guerre froide, et la relative clarté du moment unipolaire des années 1990, nous serions désormais dans une phase de transition, donc de turbulences.

Ce schéma simpliste n’est pas faux, mais il faut le nuancer, de deux manières. D’une part, ce n’est pas nouveau : le constat d’un désordre international s’est d’abord fait dans les années 70, avec la crise du pétrole, la fin du condominium entre les États-Unis et l’URSS, l’enlisement des Américains dans la guerre du Vietnam, la guerre du Kippour, la montée en puissance de la Chine et du mouvement des non-alignés, le boom démographique global, l’émergence de nouveaux États sur les ruines des empires coloniaux, le développement de l’informatique et des médias de masse, etc. Parler de « nouveau » désordre aujourd’hui est donc discutable, sauf si l’on précise en quoi le désordre actuel est différent des précédents.

D’autre part, il faut aussi dire que le constat d’un désordre n’implique pas la croyance en un ordre préalable qui n’a jamais été parfait. Les expressions de « communauté internationale » ou de « Nations unies » expriment un souhait davantage qu’une réalité. Nous devrions parler plutôt de « société internationale », car dans une société il y a des communautés, qui sont souvent en tension. Le désordre est consubstantiel à la société internationale.

Ces deux nuances étant posées, quels sont les signes récents d’un désordre qui, à défaut d’être radicalement nouveau, resterait inquiétant ? Sur le plan international - car il y a aussi des signes nationaux, dont les régressions démocratiques -, il s’agit essentiellement de la multiplicité et de la simultanéité des crises de portée globale (Ukraine, Syrie, Sahel, Libye, Yémen, Corée du Nord, mer de Chine méridionale, Israël/Palestine, etc.). Pour reprendre la métaphore géologique, cette superposition de phénomènes éruptifs depuis quelques années a révélé, ou confirmé, un mouvement tectonique plus profond, un changement de monde.

Dans un premier temps (1991-2005), l’ère post-Guerre froide était celle de la mondialisation optimiste et du progrès des normes internationales - sécurité humaine, opérations de paix, justice pénale internationale, responsabilité de protéger, etc. -, au prix parfois d’un certain emportement lyrique qu’illustrent des notions telles que « la fin de l’Histoire » ou « le nouvel ordre mondial ». Avec les échecs des interventions en Afghanistan et en Irak, et dans un autre registre celui de la Constitution européenne, suivis de la crise économique et financière et de la montée des nationalismes, le monde est entré en phase de dégrisement, et il y est toujours.

Trois symptômes de cette évolution : le monde est plus diffus, confus, inquiet.

Un monde diffus

Le monde est plus diffus au sens où il y a une diversification des acteurs qui comptent, c’est-à-dire une dispersion de la puissance. En plus des États et des organisations internationales et régionales, on trouve désormais une société civile bigarrée, des groupes armés (terroristes et/ou criminels), des entreprises non plus multi mais transnationales, des médias globaux, des acteurs religieux, des universités, des think tanks, des syndicats, des villes, des fondations, des individus, etc., dont certains ont un budget et une capacité d’influence bien supérieurs à nombre d’États. Cette diversification et décentralisation des acteurs pose un défi majeur à la diplomatie, dont la grammaire reste westphalienne. Dans bien des cas, nous ne savons plus à qui parler. Cette difficulté coïncide avec une perte d’interlocuteurs et de médiateurs dans notre périmètre d’influence, pour des raisons diverses.

L’ordre international, largement occidental, est contesté dans ses institutions (représentativité, légitimité, capacité à résoudre les crises et maintenir la paix et la sécurité) et ses valeurs (droits de l’homme, aide au développement, conditionnalité). C’est aussi la fin de la domination occidentale technologique et stratégique à cause d’au moins deux facteurs : le rattrapage d’autres puissances étatiques (réarmement russe, développement chinois, émergence militaire d’autres États) et la montée en puissance des acteurs non-étatiques. La démocratisation technologique permet aux individus et aux groupes de projeter leur puissance plus facilement qu’avant - avec des effets positifs, dont profite la société civile, mais aussi des effets négatifs, dont l’accroissement de la menace terroriste.

Un monde confus

Le monde est plus confus, non seulement à cause de la dispersion de la puissance, mais aussi de la complexité : il y a davantage d’interconnexion des acteurs et des sujets (sécurité, développement, droits de l’homme et environnement), et une multidimensionnalité des crises dans lesquelles tous les aspects sont entremêlés, d’où la nécessité d’une approche globale et interministérielle, et d’une action dans la profondeur et la durée.

À la fois symptôme et cause de cette confusion, la déspecification de la guerre - c’est-à-dire la réduction de l’écart entre guerre et paix - est croissante. Là encore, le processus n’est pas nouveau : cela fait longtemps qu’on ne déclare plus la guerre, et que l’ennemi ne capitule plus, de sorte qu’il est difficile de distinguer clairement un début et une fin au conflit. Mais de plus en plus, certaines zones grises sont dans un état permanent, intermédiaire, de « ni guerre, ni paix ». Cette ambiguïté pose des difficultés juridiques, notamment en termes de caractérisation des zones d’opération (sommes-nous en guerre ?), de nature de l’ennemi (combattant, civil, terroriste, criminel ?), ou de judiciarisation des conflits (les militaires sont-ils des justiciables comme les autres ?). Certains de nos adversaires font la guerre sur tout le spectre. Penser la guerre est devenu penser le continuum, du non-cinétique au cinétique, du non-conventionnel au conventionnel, des manipulations de l’information au nucléaire.

Le monde est aussi rendu plus confus par la moindre prévisibilité des relations internationales, non seulement parce qu’il y a davantage d’acteurs, dont les positions souvent plus pragmatiques qu’idéologiques sont du même coup plus changeantes (il est plus difficile de les classer en alliés ou adversaires, et les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis et vice-versa), mais aussi parce qu’à ces facteurs structurels s’ajoutent parfois des facteurs psychologiques : certains chefs d’État cultivent leur imprévisibilité, avec des conséquences potentiellement déstabilisatrices, et le fait que les humains aient naturellement tendance à privilégier les informations qui confirment leurs hypothèses (le « biais de confirmation ») les empêche d’autant plus d’anticiper des surprises stratégiques que les réseaux sociaux qui constituent désormais leur principale source d’information développent des algorithmes de personnalisation (le phénomène dit des « bulles filtrantes »).

Un monde inquiet

Le monde, enfin, est plus inquiet, en partie pour les raisons précédentes, mais aussi par l’observation de notre incapacité à résoudre les crises matricielles du Moyen-Orient, la crise de leadership moral du monde dit « libre », l’apparente inefficacité du système de sécurité collective, et la crise de la protection des civils (Syrie, Yémen, Birmanie, naufrages de migrants).

Cette inquiétude alimente et se nourrit d’un retour des passions. La politique étrangère dépend d’essentiellement trois variables : les intérêts, les valeurs et les passions. « Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts plutôt que leurs passions n’ont rien compris au XXe siècle » disait Aron au moment de la guerre d’Algérie. C’est toujours vrai au XXIe siècle, ajoutait le regretté Pierre Hassner dans son dernier livre. La « revanche des passions » a aujourd’hui de nombreuses manifestations : djihadisme, guerre contre le terrorisme, humiliation et revanche russes, repentance occidentale.

Comprendre les nouvelles formes de la guerre implique de saisir l’ensemble de ce contexte et d’évaluer ses conséquences sur la stratégie, la tactique, les organisations, les équipements et les normes appliquées aux conflits armés. C’est l’ambition de ce numéro.