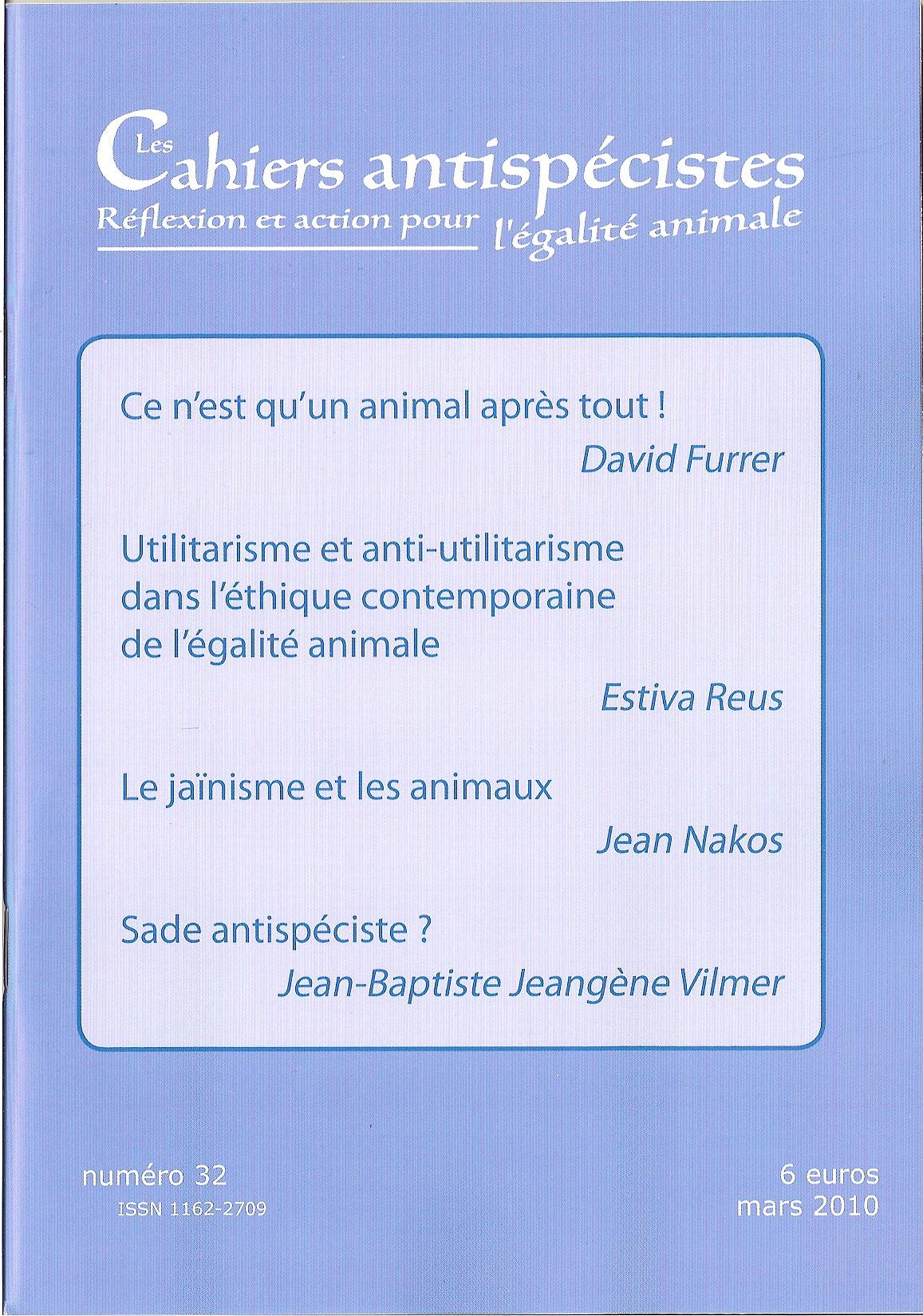

Sade antispéciste ?

Cahiers antispécistes, 32, mars 2010, p. 65-82.

Le but de cette modeste note n’est pas de défendre une thèse, qui nécessiterait davantage de matériaux et de développements, mais d’attirer l’attention sur un auteur et de poser une question. Lorsque l’on pense aux origines de l’antispécisme au XVIIIe siècle, on cite invariablement Bentham, parfois Rousseau, Primatt et quelques autres. On ne s’attend pas à trouver quoique ce soit d’intéressant chez le marquis de Sade (1740-1814), pour plusieurs raisons : il n’est généralement pas considéré comme un philosophe mais comme un écrivain, le grand public ne connaît de lui que ses romans les plus scandaleux et la violence extrême qui se dégage de son œuvre semble peu susceptible, a priori, de charrier une quelconque considération morale ou une compassion pour qui que ce soit, les animaux comme les hommes.

« Trop longtemps l’homme a considéré ses penchants naturels d’un "mauvais œil", si bien qu’ils ont fini par se lier intimement en lui avec la "mauvaise conscience". On pourrait tenter l’essai inverse, en soi rien ne s’y oppose – mais qui serait assez fort pour cela ? – assez fort pour marier avec la mauvaise conscience tous les penchants contre nature, toutes ces aspirations à l’au-delà, toutes les aspirations contraires aux sens, aux instincts, à la nature, à l’animalité, les idéaux qui ont existé jusqu’ici, qui sont tous des idéaux hostiles à la vie, des idéaux qui calomnient le monde ? A qui s’adresser de nos jours avec de telles espérances et de telles prétentions ? »

NIETZSCHE [1]

Le but de cette modeste note n’est pas de défendre une thèse, qui nécessiterait davantage de matériaux et de développements, mais d’attirer l’attention sur un auteur et de poser une question [2].

Lorsque l’on pense aux origines de l’antispécisme au XVIIIe siècle, on cite invariablement Bentham, parfois Rousseau, Primatt et quelques autres [3]. On ne s’attend pas à trouver quoique ce soit d’intéressant chez le marquis de Sade (1740-1814), pour plusieurs raisons : il n’est généralement pas considéré comme un philosophe mais comme un écrivain, le grand public ne connaît de lui que ses romans les plus scandaleux et la violence extrême qui se dégage de son œuvre semble peu susceptible, a priori, de charrier une quelconque considération morale ou une compassion pour qui que ce soit, les animaux comme les hommes. J’ai montré ailleurs que cette image est en grande partie une légende, un mythe fabriqué de toutes pièces par la critique [4]. Ce que je souhaite montrer ici est qu’il y a chez Sade de l’antispécisme.

Deux aspects de sa pensée constituent des conditions favorables à l’éclosion de l’antispécisme. D’une part, Sade est matérialiste. Cet aspect est bien connu. Ses maîtres sont d’Holbach, Helvétius, La Mettrie ; il s’inscrit explicitement dans le courant matérialiste athée du dix-huitième siècle. D’autre part, il est au moins en partie utilitariste. Cet aspect est moins bien connu. J’ai montré comment, en matière de philosophie pénale, ce n’est pas de « Sade avec Kant » qu’il faut parler, contrairement à ce que disait Lacan, mais de Sade avec Bentham et Beccaria contre Kant. Lorsqu’il s’oppose à la peine de mort, c’est notamment « parce qu’il n’y a point de plus mauvais calcul que celui de faire mourir un homme pour en avoir tué un autre, puisqu’il résulte évidemment de ce procédé, qu’au lieu d’un homme de moins, en voilà tout d’un coup deux, et qu’il n’y a que des bourreaux ou des imbéciles auxquels une telle arithmétique puisse être familière » [5]. C’est également au nom d’un calcul utilitariste qu’il pense qu’il vaut mieux, parfois, ne pas punir le crime, pour finalement conclure : « Ainsi ce n’est ni le vice ni la vertu qu’il faut particulièrement favoriser, c’est ce qui doit produire une plus grande somme de biens et éviter une plus [grande] dose de maux » [6]. Ailleurs, il écrit que « ce qu’on appelle le bien, n’est que l’utile » [7]. On ne peut plus clair. Cette conviction le conduit notamment à accepter la vivisection sur un être humain si les conséquences sont meilleures pour le plus grand nombre : il critique « la sotte et ridicule timidité qui empêche de sacrifier un manant dont la vie n’est utile à rien, pour apprendre peut-être de conserver celle de cent mille sujets utiles à l’Etat » [8].

Ces deux aspects de la pensée sadienne – matérialisme et utilitarisme – sont déterminants pour comprendre sa conception de l’animal.

« Cet animal, que l’on appelle un homme »

Afin de montrer que l’homme n’est qu’un animal, Sade fait tomber l’un après l’autre les critères traditionnels de l’anthropocentrisme chrétien et de l’humanisme, en reprenant souvent l’argumentation de deux de ses plus grandes inspirations : Fréret et d’Holbach. Deux exemples. D’une part, la raison. Sade produit et défend une définition sensualiste de la raison, « cette faculté qui m’est donnée par la nature de me déterminer pour tel objet et de fuir tel autre, en proportion de la dose de plaisir ou de peine reçue de ces objets : calcul absolument soumis à mes sens, puisque c’est d’eux seuls que je reçois les impressions comparatives qui constituent ou les douleurs que je veux fuir, ou le plaisir que je dois chercher ». Cela signifie notamment que la raison, ainsi définie, n’est pas le propre de l’homme, et qu’on la partage avec les animaux : « Cette raison, enfin, tu le vois, dans nous, comme dans les animaux qui en sont eux-mêmes remplis, n’est que le résultat du mécanisme le plus grossier et le plus matériel » [10]. Fréret parlait déjà de « cette raison dont les hommes tirent tant de vanité, et qu’ils se sont attribuée à l’exclusion des animaux, je ne sais sur quel fondement » [11].

D’autre part, l’âme. Le premier des « préjugés inculqués dès l’enfance sur le principe de notre vie », explique Sade, est « la supériorité que les hommes s’arrogent sur les autres animaux », en utilisant des concepts fumeux, tels que celui d’âme : « Dès qu’on leur demande ce qui fonde cette supériorité. "Notre âme", répondent-ils imbécilement ; les prie-t-on d’expliquer ce qu’ils entendent par ce mot, âme : oh, pour lors, vous les voyez balbutier, se contredire ; "c’est une substance inconnue", disent-ils, c’est une force secrète distinguée de leur corps ; c’est un esprit dont ils n’ont nulle idée » [12]. Ce passage est directement recopié de d’Holbach [13].

L’âme ne peut donc pas être le propre de l’homme, pour la simple et bonne raison qu’elle n’existe pas. Sinon, il faudrait qu’elle soit aussi dans l’animal, comme l’est la raison, puisque rien dans leurs comportements respectifs ne permet de les discriminer de ce point de vue : « les bêtes ont-elles des âmes ? non : et pourquoi donc les voyons-nous agir, sentir, penser absolument comme des hommes ? » [14]. En vérité, si les hommes d’Eglise « prêtent une âme aux hommes, c’est par l’intérêt qu’ils ont à en faire ce qu’ils veulent, au moyen de l’empire qu’ils s’arrogent sur ces âmes ; au lieu qu’ils n’ont pas le même intérêt avec celles des bêtes, et qu’un docteur en théologie serait trop humilié de la nécessité où l’on serait alors d’assimiler son âme à celle d’un cochon » [15].

Avec cette chimère qu’est l’âme tombe la promesse d’immortalité : « tout périt en nous comme dans les animaux » [16]. Non sans ironie, il va même jusqu’à citer la Bible à son appui : « J’ouvre l’Ecclésiaste, et j’y vois : "L’état de l’homme est le même que celui des bêtes. Ce qui arrive aux hommes et ce qui arrive aux bêtes est la même chose. Telle est la mort des uns, telle est la mort des autres ; ils ont tous un même souffle, et l’homme n’a point d’avantage sur la bête ; car tout est vanité, tout va dans le même lieu, tout a été fait de poussière, et tout retourne dans la poussière." » [17]. L’idée d’aller chercher l’Ecclésiaste n’est pas davantage de lui : il l’emprunte à un ouvrage anglais anonyme traduit par d’Holbach, L’Enfer détruit, ou Examen raisonné du dogme de l’éternité des peines (Londres, 1769).

Sade rejette donc le critère intellectuel traditionnel qui ferait, soi-disant, la spécificité humaine, qu’il s’agisse d’une raison, que nous partageons avec les animaux, ou d’une âme, qui n’existe même pas. Ce faisant, il s’oppose à la théorie cartésienne de l’animal-machine, qui repose en partie sur la croyance que l’homme, contrairement aux animaux, serait composé de deux substances (dualisme de l’âme et du corps) :

« quelle est donc la folie des hommes de se supposer une créature formée de deux substances distinctes, tandis que les bêtes, qu’ils regardent comme de pures machines matérielles, sont douées, en raison de la place qu’elles occupent dans la chaîne des êtres, de toutes les facultés qu’on remarque dans l’espèce humaine ! Un peu moins de vanité, et quelques instants de réflexion sur soi-même, suffiraient à l’homme pour se convaincre qu’il n’a de plus que les autres animaux que ce qui convient à son espèce dans l’ordre des choses » [18]

La mention de la « place » dans « la chaîne des êtres » et « l’ordre des choses » indique toutefois que cette conviction sadienne, que l’homme n’est qu’un animal, ne repose pas sur un égalitarisme strict, et donc qu’il ne s’agit pas de rejeter en bloc toute différence entre l’homme et l’animal, mais plutôt de savoir de quelle type de différence on parle.

Une différence de degré, pas de nature

Lorsque Sade dit que l’homme n’est qu’un animal, il veut dire qu’il n’y a pas entre les deux de différence de nature. Cela ne signifie pas, néanmoins, qu’il ne peut y avoir de différence de degré, comme il y en a au sein même du monde animal. La question est toujours d’actualité : l’un des enjeux de l’éthique animale contemporaine est de savoir comment gérer l’extraordinaire diversité du monde animal, en évitant les accusations habituelles de tout mettre dans le même sac [19]. Sade insiste sur les différences, lorsqu’il cite Fréret [20] :

« vous n’irez pas comparer l’homme à la tortue [21], ni le cheval au moucheron ; mais vous vous ferez un plan de diversité gradué ; et tel que chaque animal y tienne le rang qui lui convient. L’examen des espèces vous convaincra que l’essence est partout la même, et que les diversités n’ont uniquement que les modes pour objet. D’où vous conclurez que l’homme n’est pas plus supérieur à la matière, cause productrice de l’homme, que le cheval n’est supérieur à cette même matière, cause productrice du cheval ; et que s’il y a supériorité entre ces deux espèces, l’homme et le cheval, c’est seulement dans les modifications et les formes. (…) Quoi ! direz-vous, l’homme et la tortue sont une même chose ! Non, certes, leur forme est différente ; mais la cause du mouvement qui les constitue l’un et l’autre, est très certainement la même chose (…). L’homme est le résultat du mouvement le plus étendu, la tortue n’est que celui d’une vibration, mais la matière la plus brute fut la cause de l’un et de l’autre. » [22]

On voit bien ici qu’il n’est pas question d’une différence de nature, puisque « l’essence est partout la même », mais d’une différence de degrés, que Fréret appelle les « modes » (dans un vocabulaire que l’on pourrait trouver spinoziste), « les modifications et les formes ». L’usage du couple matière/forme est par ailleurs clairement aristotélicien. On voit bien également combien nous sommes loin d’un égalitarisme strict, puisque l’auteur évoque une certaine hiérarchie. Les notions d’ « ordre » et de « rang » sont omniprésentes dans l’œuvre sadienne. Sade est marquis et reste imprégné d’une irréductible pensée de classe. Il ne faut jamais perdre de vue ce contexte, pour mieux comprendre par exemple qu’il puisse écrire le morceau suivant :

« Que je fasse la même étude maintenant sur l’animal qui ressemble le plus à l’homme, tel que le singe des bois, que je compare, dis-je, cet animal à l’individu pris dans la caste esclave, que de rapprochements n’y trouverai-je pas ? L’homme du peuple n’est que l’espèce qui forme le premier échelon après le singe des bois ; et la distance de ce singe, à lui, est absolument comme celle de lui, à l’individu de la première caste. Et pourquoi donc la nature, qui observe toutes ces gradations avec tant de rigueur dans tous ses ouvrages, les aurait-elle négligées dans celui-ci ? Toutes les plantes se ressemblent-elles ? Tous les animaux sont-ils de même figure et de même force ? Oserez-vous comparer l’arbuste au majestueux peuplier, le chien roquet au fier danois, le petit cheval des montagnes de Corse au fougueux étalon d’Andalousie ? » [23]

Le propre de l’homme est l’orgueil

Il y a malgré tout, ironiquement, un propre de l’homme, c’est-à-dire une différence de nature : c’est « l’orgueil des hommes, qui nous distingue de la bête » [24]. Pascal Picq ne dit pas autre chose de nos jours lorsqu’il rappelle que l’homme est le seul animal à refuser de l’être. Deux siècles et demi plus tôt, Sade était déjà préoccupé par ce refus, qu’il s’est employé à dénoncer. L’homme se croît supérieur : Sade va le remettre à sa place. L’homme insiste constamment sur les avantages qu’il possède par rapport aux (autres) animaux. Sade relativise :

« Ah ! si le malheureux a quelque avantage sur les animaux, combien ceux-ci n’en ont-ils pas à leur tour sur lui ? A quel plus grand nombre d’infirmités et de maladies n’est-il pas sujet ? De quelle plus grande quantité de passions n’est-il pas victime ? Tout combiné, a-t-il donc bien réellement quelque avantage de plus ? Et ce peu d’avantage peut-il lui donner assez d’orgueil, pour croire qu’il doive éternellement survivre à ses frères ? Ô malheureuse humanité ! à quel degré d’extravagance ton amour-propre t’a-t-il fait parvenir ? » [25]

Il est important de comprendre que le jugement sadien ne s’opère qu’à partir d’un seul tribunal : ni Dieu ni l’homme, mais la nature – concept central de la philosophie sadienne. La nature est par définition indifférente : elle n’a pas favorisé l’homme et se moque bien de son existence. Seul l’homme a cette extraordinaire prétention de se croire au centre de l’univers, avec un environnement créé et ordonné pour lui, alors qu’en réalité et aux yeux de la nature, explique Sade, il ne vaut pas plus que les autres animaux. « L’ouvrier n’estime son ouvrage qu’en raison du travail qu’il lui coûte, du temps qu’il emploie à le créer. Or, l’homme coûte-t-il à la nature ? et en supposant qu’il lui coûte, lui coûte-t-il plus qu’un singe ou qu’un éléphant ? » [26]. Certainement pas, pas davantage même qu’une fourmi ou qu’une mouche :

« misérables créatures que nous sommes, sujets aux mêmes accidents que les autres animaux, naissant comme eux, mourant comme eux, ne pouvant vivre, nous conserver et nous multiplier que comme eux, nous nous avisons d’avoir de l’orgueil ; nous nous avisons de croire que c’est en faveur de notre précieuse espèce que le soleil luit, et que les plantes croissent. Ô déplorable aveuglement ! convainquons-nous donc que la nature se passerait aussi bien de nous, que de la classe des fourmis ou de celle des mouches » [27]

C’est précisément pour cette raison, parce que « la nature se passerait aussi bien de nous », que Sade va pouvoir justifier le crime.

La loi de la jungle

Les lignes qui précèdent constituent la base de la pensée sadienne sur l’animal. Elles sont relativement consensuelles pour ceux qui s’intéressent aujourd’hui à l’éthique animale. Les lignes qui vont suivre feront moins d’adeptes. Elles correspondent davantage à ce qu’on s’attend à trouver chez le marquis de Sade.

Dire que l’homme est un animal est un énoncé descriptif qui, au niveau normatif, implique que l’on doive réduire l’écart existant, dans la considération et le traitement, entre l’homme et les autres animaux. Or, on peut le réduire de deux manières, dans les deux sens : soit en traitant davantage l’animal comme l’homme, c’est-à-dire en améliorant la condition animale – c’est ainsi qu’on l’entend généralement –, soit en traitant davantage l’homme comme un animal, c’est-à-dire en altérant la condition humaine – c’est ce que l’on peut lire dans certains romans de Sade. Autrement dit, si l’on prend cette communauté entre l’homme et l’animal au sérieux, si l’on croit fermement, comme on vient de le montrer, que l’homme est un animal et qu’il n’y a pas entre eux de différence de nature, alors il n’y a que deux portes de sortie : soit l’on cesse de tuer des animaux, soit l’on accepte aussi de tuer des hommes. C’est exactement en ces termes que Sade pose la question :

« Qu’est-ce que l’homme, et quelle différence y a-t-il entre lui et les autres plantes, entre lui et tous les autres animaux de la nature ? Aucune assurément. (…) Si les rapprochements sont tellement exacts, qu’il devienne absolument impossible à l’œil examinateur du philosophe d’apercevoir aucune dissemblance, il y aura donc alors tout autant de mal à tuer un animal qu’un homme, ou tout aussi peu à l’un qu’à l’autre, et dans les préjugés de notre orgueil se trouvera seulement la distance, mais rien n’est malheureusement absurde comme les préjugés de l’orgueil ; pressons néanmoins la question. Vous ne pouvez disconvenir qu’il ne soit égal de détruire un homme ou une bête ; mais la destruction de tout animal qui a vie n’est-elle pas décidément un mal, comme le croyaient les pythagoriciens, et comme le croient encore quelques habitants des bords du Gange ? » [28]

Il est égal de détruire un homme ou un animal, écrit Sade, et jusqu’ici la plupart des antispécistes d’aujourd’hui pourront le suivre. Mais ils ajouteront : il est aussi grave de détruire un homme ou un animal, donc il ne faut tuer ni l’un ni l’autre. Sade, au contraire, explore l’autre direction : il est aussi peu grave de détruire un homme ou un animal, que l’on peut tuer les deux. La destruction de tout animal (humain ou pas) n’est-elle pas un mal ? demandait-il à l’instant. La réponse est : non, puisque la mort n’est rien. En bon matérialiste, Sade explique que la mort n’est qu’une transformation, une transmutation : « de petits animaux se forment à l’instant que le grand animal a perdu le souffle, et la vie de ces petits animaux n’est qu’un des effets nécessaires et déterminés par le sommeil momentané du grand » [29]. C’est la théorie de la génération spontanée, que l’on trouve également chez Buffon (il parle même, comme lui, des « molécules organiques qui nous composent ») [30]. La mort n’est « qu’un changement de forme, qu’un passage imperceptible d’une existence à une autre » [31]. Or, « toute forme est égale aux yeux de la nature ; rien ne se perd dans le creuset immense où ses variations s’exécutent ; toutes les portions de matière qui y tombent en rejaillissent incessamment sous d’autres figures ; et, quels que soient nos procédés sur cela, aucun ne l’outrage sans doute, aucun ne saurait l’offenser » [32].

Ces derniers mots signifient que la nature est indifférente, non seulement à la mort elle-même, qui n’est qu’un changement d’état, mais encore à sa cause, à la manière dont elle est survenue. Dans les discours des libertins-criminels des romans sadiens, cette indifférence vaut alors permis de tuer. Pour la nature, le meurtrier n’est jamais qu’un « transmutateur » [33] :

« qu’importe à sa main créatrice que cette masse de chair, conformant aujourd’hui l’individu bipède, se produise demain sous la forme de mille insectes différents ! Osera-t-on dire que la construction de cet animal à deux pieds lui coûte plus que celle du vermisseau, et qu’elle doit y prendre un plus grand intérêt ? Si donc ce degré d’attachement, ou bien plutôt d’indifférence, est le même, que peut lui faire que, par le glaive d’un homme, un autre homme soit changé en mouche ou en herbe ? Quand on m’aura convaincu de la sublimité de notre espèce ; quand on m’aura démontré qu’elle est tellement importante à la nature, que nécessairement ses lois s’irritent de cette transmutation ; je pourrai croire alors que le meurtre est un crime : mais quand l’étude la plus réfléchie m’aura prouvé que tout ce qui végète sur ce globe, le plus imparfait des ouvrages de la nature, est d’un égal prix à ses yeux, je n’admettrai jamais que le changement d’un de ces êtres en mille autres, puisse en rien déranger ses vues. Je me dirai : "Tous les animaux, toutes les plantes croissant, se nourrissant, se détruisant, se reproduisant par les mêmes moyens, ne recevant jamais une mort réelle, mais une simple variation dans ce qui les modifie, tous, dis-je, paraissant aujourd’hui sous une forme, et quelques années après sous une autre, peuvent, au gré de l’être qui veut les mouvoir, changer mille et mille fois dans un jour, sans qu’aucune loi de la nature en soit un instant affectée » [34]

Le raisonnement est simple. Si le crime n’existe pas pour l’animal, et que l’homme n’est qu’un animal, alors le crime n’existe pas non plus pour l’homme : « Et comment, l’homme, qui n’est lui-même qu’un animal, a-t-il pu croire que ce que la nature imprégnait au fond du cœur des animaux, pût, chez lui, devenir un crime » [35] ?

On objectera peut-être que l’animal tue pour se nourrir, tandis que l’homme tue pour satisfaire certaines passions, et qu’il n’y a donc pas lieu de comparer et d’en déduire, parce que l’un tue par besoin, que l’autre aurait le droit de tuer par désir. Sade y avait pensé, lorsqu’il écrit : « il existera des animaux féroces, qui ne vivent que de meurtres, tels que le loup, le lion, le tigre ; ces animaux ne s’écartent d’aucunes lois en vivant ainsi, et l’on osera soutenir que s’il se rencontre d’autres animaux sur la terre, qui, pour satisfaire une passion différente de la faim, se livrent à des excès égaux, ces animaux commettront des crimes : quelle absurdité ! » [36]. Le morceau important du raisonnement, qui est peut-être son talon d’Achille, est : « pour satisfaire une passion différente de la faim ». Ce que dit l’auteur, finalement, est que certaines pulsions qui peuvent conduire au meurtre ne sont pas moins pressantes, profondes et nécessaires que la faim elle-même. Il refuse la distinction classique entre besoin et désir : tout est besoin, le meurtre aussi ; ou tout est désir, la faim aussi.

Il pousse donc à son extrémité l’argument spéciste de la prédation, abondamment utilisé aujourd’hui encore pour justifier l’alimentation carnée, et qui consiste à dire que l’homme peut tuer des animaux puisque les animaux se tuent entre eux et que l’homme est un animal : certes, dit Sade, mais alors l’homme peut aussi tuer des hommes, pour exactement les mêmes raisons. Et l’argument spéciste devient un argument antispéciste de la prédation, appliqué cette fois aux hommes comme aux animaux. Il y a, dans les romans sadiens, des forts et des faibles, sur le modèle des carnassiers et de leurs proies, des dévoreurs et des dévorés.

L’auteur a pu, sur ce point, s’inspirer de deux naturalistes philosophes dont on sait qu’il possédait et connaissait bien les œuvres : Buffon et Robinet [37]. Buffon justifie l’action prédatrice des animaux en expliquant que « la mort violente est un usage presque aussi nécessaire que la loi de la mort naturelle ; ce sont deux moyens de destruction et de renouvellement, dont l’un sert à entretenir la jeunesse perpétuelle de la nature, et dont l’autre maintient l’ordre de ses productions et peut seul limiter le nombre dans les espèces » [38]. Mais il n’est ici question que des animaux : Buffon reste spéciste et n’applique pas cette logique aux hommes. Robinet, lui, va un peu plus loin, lorsqu’il semble justifier avec la même logique prédatrice la destruction des hommes, violente et parfois massive, pour des raisons de restriction démographique, pour éviter la surpopulation : « Le germe de la valeur meurtrière ne semble avoir été mis dans quelques âmes que pour prévenir les inconvénients d’une trop grande population ». « Où en seraient réduits les hommes, si la nature ne s’était pas réservé ces grands moyens de destructions, tels que la peste et la guerre ? ». « Si les hommes ne s’entre-mangent pas, au moins chez les nations policées, il faut qu’ils s’entre-tuent » [39].

Revenons à Sade. L’animal et la nature servent de prétexte au criminel, comme des exemples à suivre : « écoutons la nature sur un objet aussi intéressant, et que les lois des animaux, bien plus rapprochées d’elle, nous servent un moment d’exemples » [40]. On trouve dans les romans sadiens nombre de passages justifiant les comportements de cette manière, et constituant ensemble une véritable apologie de la loi de la jungle : « déguisons-nous, si nous sommes les plus faibles ; usons de tous nos droits comme les animaux, si nous sommes les plus forts » [41]. L’exemple du vol est dans la nature : « elle inspire à celui-ci [le fort] de voler le faible pour s’enrichir ; et au faible, de voler le fort, pour égaliser ; et cela, de la même manière qu’elle conseille à l’oiseau de voler la semence du laboureur ; au loup, de dévorer l’agneau ; à l’araignée, de tendre ses filets » [42]. L’exemple de l’infanticide est dans la nature : « Combien de races parmi les animaux nous donnent l’exemple de l’infanticide ! Combien en est-il qui, comme le lapin, n’ont pas de plus grand plaisir que celui de dévorer leurs enfants ! » [43].

L’animal est un exemple pour le libertin des romans sadiens, puisque « l’homme qui bande veut être libre comme la bête » [44]. « Aimons le corps, comme fait l’animal » [45] ! s’exclame-t-il. Si l’homme est un animal, la bestialité, c’est-à-dire la relation sexuelle entre les deux, doit être banalisée : « c’est une passion simple et dans la nature ; il faut la respecter comme les autres » [46]. Il n’y a « aucune sorte de danger dans toutes ces manies » [47].

La nature

La manière dont Sade se sert ici de « la nature » pour justifier le crime peut surprendre le lecteur et relativise grandement son utilitarisme [48] : le voici en effet davantage déontologiste, voire dogmatique. Déduire, comme il le fait faire (et non pas comme il le fait lui-même, ne perdons pas de vue que ce sont ses personnages qui parlent), qu’il faut ou qu’il est bien de faire ceci ou cela parce que c’est comme cela dans la nature n’est guère utilitariste. C’est indexer la moralité d’une action non sur ses conséquences, mais sur le respect d’un principe, qui serait que « la nature a toujours raison », qu’il faut suivre ses lois. C’est donc, formellement, une attitude déontologiste, doublée d’un sophisme (appel à l’autorité) – même si l’on ne peut pas exclure qu’un naturaliste puisse être également utilitariste, en défendant par exemple que puiser dans les enseignements de la nature permet d’atteindre le bonheur, comme c’est sans doute le cas chez d’Holbach [49]. Dans tous les cas, un utilitariste ne passerait pas ainsi du descriptif au normatif, il ne déduirait pas directement qu’il faut faire X parce que la nature fait X. Il se demanderait plutôt si X est optimal pour le bien commun, s’il maximise le bonheur ou la satisfaction des préférences. Et, si ce n’est pas le cas, il en déduirait qu’il ne faut pas suivre la nature sur ce point, mais au contraire travailler à améliorer la situation, pour autant que ce soit possible, quitte à devoir pour cela s’opposer à la nature.

C’est tout l’enjeu de Mill dans son essai sur La Nature : évaluer « la validité des doctrines qui font de la Nature un critère du juste et de l’injuste, du bien et du mal, ou qui d’une manière ou à un degré quelconque approuvent ou jugent méritoires les actions qui suivent, imitent ou obéissent à la Nature » [50]. Et sa conclusion est sans appel : « La conformité à la nature n’a absolument rien à voir avec le bien et le mal » [51], en particulier parce que ce concept est vide de sens [52]. Un siècle et demi plus tard, Singer est d’accord et trouve l’argumentation de Mill « géniale de simplicité » [53]. Si donc Sade se montre utilitariste par certains aspects, en particulier en matière de philosophie pénale, son rapport normatif à la nature, son respect du précepte « suivre la nature » ne l’est guère. Il ne faut pas s’étonner : il y a, chez Sade, une multiplicité de raisonnements, parce qu’une multitude de discours : j’y reviendrai en conclusion.

En attendant, il faut en dire davantage sur cette fameuse nature, qui rend Sade déontologiste, dogmatique – d’aucuns diront théologien : ne remplace-t-il pas Dieu par la Nature ? Avant de poursuivre sur l’animal, autorisons-nous une digression sur cette question classique des études sadiennes [54].

Il n’y a pas, chez Sade, de déification pure et simple de la nature. C’est une dialectique complexe qui comporte trois couches. Dans un premier temps, comme les autres matérialistes athées de son époque, Sade idolâtre la Nature, qui devient un Dieu de substitution. Mais, alors qu’elle est chez d’Holbach une sorte de « déesse » bienfaisante, la nature sadienne est destructive – d’où la naturalité du mal, sans cesse brandie comme un argument par les libertins-criminels. Dans un second temps, on réalise que son omnipotence la place comme une rivale du libertin, qui par sa liberté défie sans cesse le déterminisme que la nature dominatrice voudrait lui imposer. Le libertin hait la nature, « j’abhorre la nature ; et c’est parce que je la connais, que je la déteste » [55] s’écrit-il, comme on peut haïr une mère dont on voudrait s’arracher, ou un dieu qui prendrait trop de place. On comprend que remplacer Dieu par la nature n’est pas une solution. Dans un troisième temps, on atteint l’indifférence : la nature n’est plus méchante, elle n’a aucune intention, aucune finalité.

Dieu et la nature sont donc renvoyés dos à dos, ils sont niés l’un l’autre au profit de l’Homme, l’homme souverain de Bataille, le surhomme de Nietzsche, le citoyen de Hegel et le libertin de Sade, c’est-à-dire celui qui a survécu à la mort de Dieu. La nature sadienne n’est pas déifiée, ou du moins ne l’est-elle que temporairement, et elle ne vise pas à remplacer le Dieu des croyants, dont elle est très différente, en premier lieu parce qu’elle ne crée pas, mais lance : la nature a produit l’homme par un élancement originel, et « une fois lancé, l’homme ne tient plus à la nature ; une fois que la nature a lancé, elle ne peut plus rien sur l’homme » [56] – qui n’est désormais que le résultat involontaire des lois aveugles de la nature.

D’où cet argument déterministe que l’on retrouve partout dans l’œuvre sadienne : l’homme, littéralement télécommandé par la nature, esclave de ses instincts et de ses pulsions, n’est pas libre de ne pas commettre de crime :

« Supposons un œuf placé sur un billard et deux billes lancées par deux aveugles. L’une, dans sa course, évite l’œuf ; l’autre le casse. Est-ce la faute de la bille ? Est-ce même celle de l’aveugle qui a lancé la bille destructive de l’œuf ? "L’aveugle est la nature" disent les philosophes partisans du système que l’homme n’est pas libre ; "les billes, c’est nous ; l’œuf cassé, voilà le crime". Voyez à présent de quelle justice sont les lois ! » [57]

L’importance de la nature chez Sade convoque immanquablement la comparaison avec Spinoza. On parle volontiers du spinozisme de Sade, que Deleuze, qui le reconnaît dans l’alliance du naturalisme et du mécanisme, qualifie d’étrange [58]. D’autres déclarent que Sade, comme Spinoza, est panthéiste [59]. C’est bien loin de la vérité. Spinoza, déjà, n’est pas panthéiste lui-même – et pas seulement parce qu’il serait anachronique de dire qu’il l’est, puisque le mot lui est postérieur (c’est John Toland qui parle le premier de pantheism en 1704, vingt-sept ans après la mort de Spinoza). Les connaisseurs de son œuvre savent que le Deus sive natura (Dieu, c’est-à-dire la nature) n’exprime pas une équivalence simple entre Dieu et la nature, parce qu’il y a une distinction entre la nature naturante (natura naturans) et la nature naturée (natura naturata) et que la théorie de l’expression ne confond pas la substance (Dieu, en tant que nature naturante) et les modes qui l’expriment (ses réalisations, la nature naturée) – même si la distinction n’est pas séparation. Autrement dit, il est très insuffisant de dire « Dieu, c’est-à-dire la nature » si l’on n’explique pas ce qu’il faut entendre par « c’est-à-dire ». La formule elle-même est quasiment un slogan inventé par la postérité, qui n’est pas du tout mis en exergue par Spinoza lui-même puisqu’il ne l’emploie jamais qu’au détour d’une phrase de la préface de la quatrième partie de l’Ethique, lorsqu’il est question de « cet être éternel et infini que nous nommons Dieu ou nature ». Il est donc abusif d’en faire la devise, le cri de ralliement, l’emblème de sa philosophie, et l’on ne devrait pas parler de panthéisme dans son cas mais d’acosmisme, selon Hegel, ou de panenthéisme, selon Guéroult.

Qu’en est-il chez Sade ? Le passage qui peut semer le trouble est celui dans lequel il affirme que Dieu « est la cause immanente et non distincte de tous les effets de la nature ; (…) Dieu n’est que la nature, et tout égal à la nature » [60]. La première partie reprend effectivement la théorie spinoziste de la causalité immanente : « Dieu est la cause immanente, et non transitive, de toutes choses » dit la proposition XVIII de L’Ethique I. Voilà donc un morceau d’apparence spinoziste. Mais la plupart de ceux qui l’utilisent se moquent bien de ces subtilités. Ce morceau que Sade cite n’est pas de lui. Il est quasiment recopié du fameux Traité des trois imposteurs, pamphlet d’inspiration spinoziste, également connu sous les noms de la Vie et l’esprit de M. Benoit Spinoza ou l’Esprit de Spinoza, qui s’attaque à Moïse, Mahomet et Jésus [61]. Il y a bien d’autres preuves que Sade admire Spinoza, dira-t-on, comme ce personnage qui recommande de se nourrir « sans cesse des grands principes de Spinoza » [62] - et l’on aura raison. Sade admire Spinoza mais cela n’en fait pas un spinoziste car sa connaissance de l’auteur semble s’arrêter aux clichés de l’époque : on utilise son nom à tort et à travers dans la littérature athée, il est un instrument de polémique, mais on ne connaît pas dans le détail sa philosophie.

Quand Sade dit que Dieu est tout égal à la nature, il ne distingue pas, contrairement à Spinoza, une nature naturante d’une nature naturée, et ce qu’il veut dire en fin de compte est que Dieu n’est rien car la nature est tout. Elle à la fois la cause et l’effet, le moteur et le mû, elle est en mouvement perpétuel, elle est cause d’elle-même (causa sui, ce que Spinoza dit de Dieu), comme il l’explique en reprenant d’Holbach [63] :

« l’univers est une cause, il n’est point un effet, il n’est point un ouvrage ; il n’a point été créé, il a toujours été ce que nous le voyons ; son existence est nécessaire ; il est sa cause lui-même. La nature, dont l’essence est visiblement d’agir et de produire, pour remplir ses fonctions, comme elle fait sous nos yeux, n’a pas besoin d’un moteur invisible, bien plus inconnu qu’elle-même : la matière se meut par sa propre énergie. » [64]

Spinoza ne fait pas disparaître Dieu dans la nature, au contraire. Il n’exclut pas non plus la création. De ce point de vue, Sade n’est pas spinoziste, même s’il aime, comme les autres, brandir son nom ici et là. Il n’est même pas sûr qu’il soit panthéiste, puisqu’au personnage qui à l’instant citait d’Holbach, répond ailleurs un autre qui reprend Voltaire : « Me dira-t-on à cela que Dieu et la nature sont la même chose, ne serait-ce pas une absurdité ? La chose créée ne peut être égale à l’être créant ; est-il possible que la montre soit l’horloger ? » [65]. Voltaire disait : « je ne puis songer / que cette horloge existe, et n’ait point d’horloger » [66], mais il était déiste. Sade est solidement athée [67].

Le végétarisme

Sade n’était pas végétarien, loin s’en faut, mais l’un de ses personnages l’est. Sa justification mérite d’être citée :

« Le plus mauvais petit prince d’Allemagne fait meilleure chère que moi, n’est-ce pas, mon ami ? me dit Zamé. Voulez-vous savoir pourquoi ? C’est qu’il nourrit son orgueil beaucoup plus que son estomac, et qu’il imagine qu’il y a de la grandeur et de la magnificence à faire assommer vingt bêtes pour en sustenter une. (…) C’est n’est point par aucun principe religieux que nous nous abstenons de viande ; c’est par régime, c’est par humanité. Pourquoi sacrifier nos frères, quand la nature nous donne autre chose ? Peut-on croire, d’ailleurs, qu’il soit bon d’engloutir dans ses entrailles la chair et le sang putréfiés de mille animaux divers ? il ne peut résulter de là qu’un chyle âcre, qui détériore nécessairement nos organes, qui les affaiblit, qui précipite les infirmités et hâte la mort… (…) Ne me demandez point à présent pourquoi je suis frais malgré mon âge : je n’ai jamais abusé de mes forces ; quoique j’aie beaucoup voyagé, j’ai toujours fui l’intempérance, et je n’ai jamais goûté de viande…

Vous allez me prendre pour un disciple de Crotone ; vous serez bien surpris, quand vous saurez que je ne suis rien de tout cela, et que je n’ai adopté dans ma vie qu’un principe : travailler à réunir autour de moi la plus grande somme de bonheur possible, en commençant par faire celui des autres. » [68]

Crotone est la ville dans laquelle Pythagore avait fondé sa communauté. Lorsque Zamé dit qu’il n’est pas un disciple de Crotone, il confirme ce qu’il a dit plus haut : ce n’est pas par dogmatisme qu’il est végétarien, ni par principe religieux, ni par croyance en la métempsycose (comme c’était le cas chez Pythagore), ni par appartenance à une communauté. C’est uniquement pour « travailler à réunir autour de [lui] la plus grande somme de bonheur possible » : on reconnaît bien là le principe du plus grand bonheur propre à Bentham (« the greatest happiness for the greatest number »), le credo utilitariste, populaire à l’époque des Lumières.

Ceci étant dit, il est important de replacer cet extrait dans son contexte. Il est tiré d’Aline et Valcour, un roman philosophique qui oppose deux mondes imaginaires : l’utopie du mal du terrible royaume de Butua, et l’utopie du bien de la fabuleuse île de Tamoé, dont Zamé est une sorte de roi-philosophe platonicien. Le végétarisme de Tamoé répond à – et pourrait n’être là que pour contrebalancer – l’anthropophagie de Butua, où les prisonniers sont mangés : « Quatre de ses gens les dépecèrent, et on les distribua tout sanglants à la troupe ; il n’y a point de boucherie où un bœuf soit partagé avec autant de vitesse, que ces malheureux le furent à l’instant par leurs vainqueurs » [69]. Cette polarité entre végétarisme d’un côté et cannibalisme de l’autre délivre finalement un seul message, puisqu’ils « s’opposent tous deux à la culture dominante », explique Fink [70]. D’où leur caractère utopique.

Ce qui est intéressant est que les deux royaumes sont, chacun à leur manière, antispécistes : Butua, en tuant les hommes, comme les animaux. Tamoé, en ne tuant pas les animaux, comme les hommes. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire de résoudre le délicat mystère de la pensée de l’auteur, savoir de quel côté son cœur balance, si toutefois il n’est pas des deux en même temps : en ce qui concerne la question qui nous occupe ici, celle de l’antispécisme, cela revient au même.

La difficulté d’interprétation de la pensée de Sade

Les lecteurs peuvent, et même doivent, être perplexes. Quelques-uns, en lisant l’apologie de la loi de la jungle, se sont sans doute frottés les mains : « Voilà donc comment l’antispécisme pousse au crime ! ». D’autres s’étonnent de trouver sous la même plume l’argument de la prédation et une défense émouvante du végétarisme. Tous doivent comprendre qu’il est extrêmement complexe, non pas de lire Sade, mais de savoir ce qu’il pense. S’exprimant la plupart du temps par la fiction, derrière le masque des personnages, on trouve une multitude de thèses, souvent contradictoires. J’ai tenté ailleurs d’établir certains principes méthodologiques, qui peuvent contribuer à réduire ce filtre [71]. En voici un aperçu.

Premièrement, contextualiser l’œuvre, c’est-à-dire l’inscrire dans son siècle et la lire au regard de la biographie et de la correspondance de l’auteur. Sade a trop été depuis deux siècles esclave de sa propre légende pour qu’on ne veille pas, aujourd’hui, à rétablir l’homme quitte à briser le mythe. Deuxièmement, ne pas réduire l’œuvre à ce qui n’est jamais que sa portion clandestine, ne pas se limiter à ces six romans [72] qui pour un trop grand nombre de lecteurs sont tout ce que l’on connaît de lui. Il y a bien autre chose chez Sade : une œuvre publique, des cahiers entiers de notes philosophiques, des réflexions morales, des opuscules politiques, des dizaines de nouvelles et de pièces de théâtre, des romans historiques et un Voyage en Italie dont on peut apprendre beaucoup. Troisièmement, ne pas confondre arbitrairement l’auteur et ses personnages, ne pas considérer que Sade pense nécessairement tout ce qu’il fait dire à ses héros. Il n’y a là que du bon sens, dira-t-on, et pourtant, la confusion est commune : la plupart des études sur « la pensée » de Sade exposent en vérité « la pensée-des-libertins-criminels-des-romans-de-Sade ». C’est même de là qu’est né le mot sadisme en 1834 : d’une erreur, d’un amalgame entre un auteur philosophe et ses héros qui, eux, sont sadiques.

Pour cette raison, parce que la quasi-totalité des textes cités dans les pages précédentes sont ceux que l’auteur a placé dans la bouche de ses personnages, il est en vérité difficile de dire que « Sade est antispéciste », et c’est pourquoi j’ai ajouté au titre un point d’interrogation. Ce que l’on peut affirmer avec certitude, en revanche, est qu’il y a de l’antispécisme chez Sade – et cela devrait suffire pour attirer l’attention du lecteur sur cet auteur largement incompris.

[1] F. Nietzsche, La généalogie de la morale, Paris, Gallimard, 1971, II, 24, p. 108.

[2] Je remercie Estiva Reus et Jean-Luc Guichet qui ont bien voulu relire des versions précédentes de cet article.

[3] J.-B. Jeangène Vilmer, Ethique animale, Paris, PUF, 2008, p. 32-36.

[4] J.-B. Jeangène Vilmer, Sade moraliste, Genève, Droz, 2005 et La religion de Sade, Paris, L’Atelier, 2008.

[5] La philosophie dans le boudoir, V, in Sade, Œuvres, éd. par M. Delon, Paris, Gallimard, 1998, t. 3, p. 125.

[6] Projet de Séide, in Sade, Œuvres Complètes, éd. par A. Le Brun et J.-J. Pauvert, Paris, Pauvert, 1986, t. 2, p. 223.

[7] Aline et Valcour, lettre 38, in Sade, Œuvres, éd. par M. Delon, Paris, Gallimard, 1990, t. 1, p. 848.

[8] Voyage d’Italie, éd. par M. Lever, Paris, Fayard, 1995, p. 368.

[9] Histoire de Juliette, II, op. cit., t. 3, p. 524.

[10] Histoire de Juliette, I, op. cit., t. 3, p. 209 (souligné par moi).

[11] Nicolas Fréret, Lettre de Thrasybule à Leucippe, in Œuvres complètes, Paris, 1796, t. XX, p. 115.

[12] Histoire de Juliette, I, op. cit., t. 3, p. 217.

[13] Paul Henri Thiry Holbach, Le bon-sens, ou, Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles, Londres, 1782, §100, p. 102.

[14] La Nouvelle Justine, VIII, in Sade, Œuvres, éd. par M. Delon, Paris, Gallimard, 1995, t. 2, p. 627.

[15] Ibid.

[16] Histoire de Juliette, II, op. cit., t. 3, p. 519.

[17] Ibid., p. 517-518. L’Ecclésiaste dit effectivement : « J’ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l’homme, que Dieu les éprouverait, et qu’eux-mêmes verraient qu’ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l’homme et celui de la bête sont pour eux un même sort ; comme meurt l’un, ainsi meurt l’autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l’homme sur la bête est nulle ; car tout est vanité. Tout va dans un même lieu ; tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. » (3.19-20).

[18] La Nouvelle Justine, XVI, op. cit., t. 2, p. 944.

[19] J.-B. Jeangène Vilmer, Ethique animale, op. cit., p. 58-59.

[20] Nicolas Fréret, Lettres à Sophie, Londres, t. II, p. 88-89.

[21] Sade a ici modifié le texte original de Fréret, qui fait la comparaison non pas avec la tortue mais avec la moule.

[22] La Nouvelle Justine, XVI, op. cit., t. 2, p. 938-939.

[23] Histoire de Juliette, II, op. cit., t. 3, p. 465.

[24] Ibid., p. 523.

[25] Ibid., p. 524-525.

[26] La philosophie dans le boudoir, V, op. cit., t. 3, p. 144.

[27] Aline et Valcour, lettre 35, op. cit., t. 1, p. 588-589.

[28] La philosophie dans le boudoir, V, op. cit., t. 3, p. 144.

[29] Ibid., p. 145.

[30] Histoire de Juliette, II, op. cit., t. 3, p. 412.

[31] Ibid.

[32] La Nouvelle Justine, V, op. cit., t. 2, p. 500.

[33] Ibid., p. 501.

[34] Ibid., p. 500-501.

[35] Histoire de Juliette, I, op. cit., t. 3, p. 282.

[36] Histoire de Juliette, IV, op. cit., t. 3, p. 882.

[37] C’est l’hypothèse convaincante de Jean Deprun, « Sade et la philosophie biologique de son temps », in Centre aixois d’études et de recherches sur le dix-huitième siècle, Le marquis de Sade, Paris, Armand Colin, 1968, p. 197-199.

[38] Buffon, Histoire naturelle, « Les Animaux carnassiers », éd. Flourens, t. II, p. 553.

[39] Jean-Baptiste Robinet, De la Nature, 3ème édition, Amsterdam, 1766, t. I, p. 88 pour les deux premières citations et p. 318 pour la dernière.

[40] La philosophie dans le boudoir, III, op. cit., t. 3, p. 35.

[41] La Nouvelle Justine, III, op. cit., t. 2, p. 431.

[42] Histoire de Juliette, I, op. cit., t. 3, p. 288-289.

[43] La Nouvelle Justine, VI, op. cit., t. 2, p. 559.

[44] Histoire de Juliette, V, op. cit., t. 3, p. 1026.

[45] Histoire de Juliette, III, op. cit., t. 3, p. 640.

[46] Ibid., p. 559.

[47] La philosophie dans le boudoir, V, op. cit., t. 3, p. 142.

[48] Je remercie Estiva Reus d’avoir attiré mon attention sur ce point.

[49] D’après Francisco Vergara, « Les deux acceptions du mot loi – Sur la critique que Mill fait à Montesquieu : une confusion tès répandue », postface à John Stuart Mill, La Nature, Paris, La découverte, 2003, p. 101-102.

[50] J. S. Mill, La Nature, op. cit., p. 55.

[51] Ibid., p. 95.

[52] Voir Estiva Reus, « Sur La Nature de John Stuart Mill », Cahiers antispécistes, 23, 2003, p. 169-174.

[53] P. Singer, « La pertinence de Mill aujourd’hui : un point de vue personnel », Cahiers antispécistes, 28, 2007, p. 53.

[54] Ce qui suit est une version modifiée de La religion de Sade, op. cit., p. 50-53.

[55] La Nouvelle Justine, XI, op. cit., t. 2, p. 779.

[56] Histoire de Juliette, IV, op. cit., t. 3, p. 871.

[57] Quatrième cahier de notes ou réflexions, in Sade, Œuvres Complètes, éd. par A. Le Brun et J.-J. Pauvert, Paris, Pauvert, 1986, t. 1, p. 476.

[58] G. Deleuze, Présentation de Sacher-Masoch, Paris, Minuit, 1967, p. 19.

[59] Ou comme John Toland : Antoine Adam fait le rapprochement avec le panthéisme de Toland, dans sa préface aux Œuvres complètes de Sade, Paris, Cercle du livre précieux, 1963, p. 14-29.

[60] Histoire de Juliette, III, op. cit., t. 3, p. 665.

[61] Traité des trois imposteurs, IV, 2, éditions de l’Université de Saint-Etienne, 1973, p. 79.

[62] Histoire de Juliette, I, op. cit., t. 3, p. 195.

[63] Paul Henri Thiry Holbach, Le bon-sens, op. cit., chapitre 34.

[64] La Nouvelle Justine, IV, op. cit., t. 2, p. 491.

[65] La philosophie dans le boudoir, III, op. cit., t. 3, p. 28.

[66] Voltaire, Les Cabales, in Les systèmes et les cabales avec des notes instructives, Londres, 1772, p. 27.

[67] Voir La religion de Sade, op. cit., p. 46-50.

[68] Aline et Valcour, lettre 35, op. cit., t. 1, p. 618.

[69] Ibid., p. 551.

[70] B. Fink, « Lecture alimentaire de l’utopie sadienne », in Sade, écrire la crise, éd. par M. Camus et P. Roger, Colloque de Cerisy, Paris, Pierre Belfond, 1983, p. 185.

[71] J.-B. Jeangène Vilmer, Sade moraliste, op. cit., p. 23 et La religion de Sade, op. cit., p. 10-12.

[72] Les Cent vingt journées, les trois versions de Justine (Les infortunes de la vertu ; Justine, ou les Malheurs de la vertu ; La nouvelle Justine), l’Histoire de Juliette et la Philosophie dans le boudoir.