Union africaine versus Cour pénale internationale : répondre aux objections et sortir de la crise

Etudes internationales, 45:1, avril 2014, p. 5-26.

La propagande africaine anti-CPI est apparue en 2005, en réaction à la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité au sujet du Darfour, mais s’est surtout développée à partir de l’émission des mandats d’arrêt contre el-Béchir (2009-2010). Elle a ensuite été ravivée par l’affaire Laurent Gbagbo, arrêté et transféré à La Haye en 2011 – lui et sa femme Simone étant accusés d’avoir commis des crimes contre l’humanité en Côte d’Ivoire. Plus récemment, le transfèrement de Charles Blé Goudé à la CPI (22 mars 2014) remet le feu aux poudres : Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président, parle d’une « opération de déportation coloniale » qui est « un frein à la réconciliation ». Dans les derniers mois, toutefois, l’offensive majeure est venue d’Afrique de l’Est : c’est le Kenya qui, grâce à un intense lobbying exercé sur les États de l’UA, en premier lieu ses voisins, a permis de focaliser l’hostilité africaine à l’égard de la Cour et de rassembler une contestation inquiétante. Sanji Mmasenono Monageng, première vice-présidente et juge à la CPI, originaire du Botswana, estime que les relations entre l’UA et la CPI « n’ont probablement jamais été aussi tendues et soumises à rude épreuve qu’aujourd’hui ». D’où la nécessité et l’urgence de comprendre la crise et de faire des propositions pour en sortir.

La Cour pénale internationale (CPI) est la pièce maîtresse de l’univers des institutions de la justice pénale internationale, car elle est la première et la seule juridiction permanente et universelle. Établie le 17 juillet 1998 par la signature du Statut de Rome, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, cette cour dont le mandat est de juger les personnes accusées des crimes internationaux les plus graves – crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre – lie actuellement 122 États.

Contrairement aux tribunaux ad hoc comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), créés respectivement en 1993 et 1994 par le Conseil de sécurité, la Cour pénale internationale n’est pas une émanation onusienne et s’affiche donc comme étant « indépendante ». Contrairement aux tribunaux ad hoc également, et aux juridictions dites hybrides ou internationalisées, comme le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (qui peut toutefois être considéré comme un tribunal ad hoc, ainsi que le rappelle Viviane Dittrich dans ce numéro), les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, le Tribunal spécial pour le Liban et les Chambres extraordinaires africaines pour juger Hissène Habré au Sénégal, la CPI ne vise pas une situation dans un État en particulier, mais toutes celles qui sont susceptibles de relever de sa juridiction dans le monde entier – et pas seulement au sein des États parties puisque, lorsqu’elle est saisie par le Conseil de sécurité, l’ensemble des États membres de l’ONU ont l’obligation de coopérer avec elle, ce qui rend de fait sa juridiction universelle.

Cette extension de juridiction par le Conseil de sécurité est utile car, bien que liant la majorité des Etats dans le monde (122 sur 193, soit 63%), certains des plus importants ne sont pas parties au Statut, dont trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Etats-Unis, Russie, Chine), et d’autres pays très peuplés comme l’Inde, l’Indonésie et le Japon. Les opposants à la Cour ont alors beau jeu d’observer que 70% de la population mondiale est exclue de sa juridiction.

Huit situations font actuellement l’objet d’une procédure devant la Cour [1] : au Soudan (Darfour), en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), en République centrafricaine (RCA), au Kenya, en Libye, en Côte d’Ivoire et au Mali. Cette liste explique à elle seule les attaques répétées de l’UA contre la CPI depuis plusieurs années : alors que la Cour est censée être universelle, elle ne poursuit de fait que des Africains. Alors qu’elle est censée être internationale, elle serait en réalité une « Cour pénale africaine » (Ambos 2013). D’où la défiance croissante des chefs d’État africains, qui affecte la légitimité de la justice pénale internationale en général.

La propagande africaine anti-CPI est apparue en 2005, en réaction à la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité au sujet du Darfour, mais s’est surtout développée à partir de l’émission des mandats d’arrêt contre el-Béchir (2009-2010). Elle a ensuite été ravivée par l’affaire Laurent Gbagbo, arrêté et transféré à La Haye en 2011 – lui et sa femme Simone étant accusés d’avoir commis des crimes contre l’humanité en Côte d’Ivoire. Plus récemment, le transfèrement de Charles Blé Goudé à la CPI (22 mars 2014) remet le feu aux poudres : Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président, parle d’une « opération de déportation coloniale » qui est « un frein à la réconciliation ».

Dans les derniers mois, toutefois, l’offensive majeure est venue d’Afrique de l’Est : c’est le Kenya qui, grâce à un intense lobbying exercé sur les États de l’UA, en premier lieu ses voisins, a permis de focaliser l’hostilité africaine à l’égard de la Cour et de rassembler une contestation inquiétante. Sanji Mmasenono Monageng, première vice-présidente et juge à la CPI, originaire du Botswana, estime que les relations entre l’UA et la CPI « n’ont probablement jamais été aussi tendues et soumises à rude épreuve qu’aujourd’hui » (Vesper-Gräske 2013 : 146). D’où la nécessité et l’urgence de comprendre la crise et de faire des propositions pour en sortir.

I – Kenya versus CPI (2013-2014)

Le cas kenyan est intéressant à plus d’un titre, et pas seulement parce qu’il s’agit de la première et de la seule occurrence de saisine par le procureur lui-même, proprio motu : celui-ci a ouvert l’enquête de sa propre initiative, les autres situations ayant été déférées par des États parties ou, dans le cas du Soudan et de la Libye, par le Conseil de sécurité. Il s’agit aussi du premier procès contre un chef d’État en exercice, puisque le président Kenyatta ainsi que le vice-président Ruto sont accusés d’avoir commis des crimes contre l’humanité lors des violences ayant suivi l’élection présidentielle de 2007 (sur le contexte, voir Decherf 2013).

Depuis l’ouverture du procès Ruto en septembre 2013 [2], la propagande africaine anti-CPI, savamment orchestrée par le Kenya, est plus vive que jamais. Le parlement kenyan a commencé par demander au gouvernement de se retirer du Statut de Rome et, dans un premier temps, Nairobi par l’intermédiaire de l’UA a menacé d’un retrait massif de nombreux pays africains – ce qui affecterait lourdement la légitimité et la crédibilité de la CPI et, au-delà, de la justice pénale internationale dans son ensemble.

A — La menace d’un retrait massif du Statut de Rome

Ce n’est pas la première fois que l’idée est avancée. En juin 2009 déjà, les Etats africains parties s’étaient réunis pour examiner la proposition de certains d’entre eux de se retirer du Statut pour protester contre l’inculpation d’el-Béchir, et ils avaient finalement décidé de ne pas le faire. Quatre ans et demi plus tard, l’idée est remise sur la table, avec cette fois davantage de force.

À l’initiative de l’Ouganda et du Kenya, avec le soutien d’autres États d’Afrique de l’Est (Éthiopie et Rwanda), un projet de sommet extraordinaire consacré à « la relation de l’Afrique avec la Cour pénale internationale » a atteint la majorité des deux tiers à l’UA (35 États sur 50, sans consultation des quatre suspendus) et a donc eu lieu le 12 octobre 2013, le lendemain d’une réunion du Conseil exécutif. L’objectif affiché était un retrait massif du Statut de Rome – qui n’a pas eu lieu.

Cette issue était prévisible pour plusieurs raisons. Premièrement, le Kenya lui-même n’est pas allé au bout de sa démarche. Son propre retrait n’est pas effectif : le Sénat et l’Assemblée l’ont bien voté, mais, pour qu’il se concrétise, le gouvernement doit notifier cette décision au Secrétaire général, et le retrait ne prend effet qu’un an après réception (art. 127 du Statut de Rome). Or, pour l’instant, le gouvernement kenyan n’a pas encore écrit au Secrétaire général et il n’est pas certain qu’il le fera.

Deuxièmement, les États africains sont divisés sur la question. Le Kenya et l’Ouganda sont les deux seuls États parties à s’être prononcés en faveur d’un retrait. Ils sont soutenus par au moins deux États non parties, le Rwanda (Kagame est hostile à la justice internationale, notamment en raison de la complexité des relations entre Kigali et le TPIR, et il craint d’intéresser la CPI pour ses liens avec le M23) [3] et l’Éthiopie. Sans être associé à l’offensive actuelle, le Soudan figure également parmi les ennemis de la Cour, qui sont donc concentrés dans la région d’Afrique de l’Est. La grande majorité des États africains, en particulier en Afrique de l’Ouest, ne partagent pas cette initiative, même s’ils ne cachent pas leur hostilité à l’égard de la CPI. Le 20 septembre, des parlementaires de RDC, Côte d’Ivoire, Mali et RCA ont d’ailleurs adressé une lettre commune au Parlement kenyan pour l’« implorer de ne pas adopter un projet de loi qui rendrait effective la Motion de retrait ». Cette demande est particulièrement crédible parce qu’elle émane de pays qui sont dans la même situation que le Kenya : « Comme vous, nous sommes membres de Parlements de pays où des crimes interdits par le Statut de Rome sont actuellement sous enquête ou poursuite par la CPI. »

Troisièmement, il ne faut pas confondre l’hostilité et le retrait, le verbe et la décision : la plupart des États africains distinguent clairement leurs reproches, qu’ils assument, d’un retrait, qu’ils ne souhaitent pas. Le Tchad a accueilli el-Béchir, et la Côte d’Ivoire est en désaccord avec la Cour sur le cas de Mme Gbagbo, par exemple, mais les présidents Déby et Ouattara ont assuré la procureure Bensouda que cela ne remettait pas en cause leur attachement à la CPI.

Quatrièmement, quoi qu’ils pensent de la CPI par ailleurs, nombre d’États pourraient voter contre un retrait pour résister à ce qu’ils perçoivent comme un activisme kenyan qui voudrait « continentaliser » un problème national et influencer une décision qui relève de la souveraineté de chaque État.

Et, cinquièmement, il n’est pas non plus dans l’intérêt des quelques États (Botswana et Sierra Leone) convoitant le poste de président de l’Assemblée des États parties (AEP), qui revient à l’Afrique, de soutenir un retrait. L’ambassadeur de Tanzanie a déjà dû renoncer à être candidat pour cette raison. La Tanzanie est critique, mais pas autant que le Kenya et l’Ouganda (à la 68e session de l’Assemblée générale en septembre 2013, le président tanzanien constate un « rift » croissant entre la CPI et l’UA et reproche à la Cour de rester sourde aux inquiétudes légitimes du peuple africain, mais il ne parle pas de retrait). Plus généralement, les États africains qui voient la CPI comme un instrument d’influence savent qu’affaiblir la Cour n’est pas dans leur intérêt.

Pour toutes ces raisons, il n’y a pas eu de retrait massif du Statut et, même si le Kenya et quelques autres continuent d’agiter cette menace comme un chiffon rouge, il est peu probable qu’elle aboutisse un jour. Quoi qu’il en soit, la situation est préoccupante, et n’échappe d’ailleurs pas aux États d’Amérique latine qui suivent avec attention l’évolution de la position africaine – les observateurs les plus pessimistes craignant un effet boule de neige.

B — Les aménagements obtenus

Le Kenya ayant également échoué à obtenir la suspension des travaux de la Cour en vertu de l’article 16 (Conseil de sécurité, 15 novembre 2013), sa « nouvelle stratégie », selon les mots de sa ministre des Affaires étrangères, a été de faire amender le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve (RPP) lors de l’AEP du 20 au 28 novembre 2013. L’AEP a finalement adopté par consensus trois amendements : le recours facilité à des témoignages préenregistrés (règle 68), la possibilité pour la Cour de décider de siéger en dehors de La Haye pour tout ou partie d’un procès (règle 100) et la possibilité pour un accusé cité à comparaître d’être présent à certaines parties de son procès par vidéoconférence (règle 134 bis) ou d’y être représenté par son conseil, soit dans des « circonstances exceptionnelles » (règle 134 ter), soit dans le cas où il est « mandaté pour exercer des fonctions extraordinaires au plus haut niveau national » (règle 134 quater).

Cette dernière mesure répond à l’inquiétude du Kenya et de l’UA qui n’acceptaient pas que les déplacements à La Haye du président et du vice-président laissent une vacance du pouvoir, a fortiori dans un pays important : le Kenya n’est pas seulement un poids lourd politique et économique en Afrique de l’Est, il est surtout un acteur majeur de la « guerre contre la terreur » en Somalie et, en première ligne, il est lui-même menacé par le terrorisme. D’où la nécessité pour ses dirigeants d’être sur place, opérationnels, plutôt que tour à tour à La Haye, distraits par la CPI. C’est du moins l’argumentaire servi par les autorités et un certain nombre de pays alliés – argumentaire d’ailleurs singulièrement renforcé par l’attaque du centre commercial Westgate du 21 au 24 septembre 2013 à Nairobi. Plusieurs indices laissent penser que les dirigeants kenyans ont volontairement fait durer le siège, pour focaliser l’attention internationale et justifier ainsi leur impérieuse nécessité aux commandes du pays [4].

De ce point de vue, la possibilité de vidéoconférence, donc de participation au procès sans quitter le territoire national, est une concession sensée, qui satisfait les dirigeants kenyans. D’une manière générale, ces amendements qui répondent à une situation exceptionnelle – le procès de dirigeants en exercice – sont eux-mêmes nouveaux, puisque c’est la première fois qu’une juridiction internationale accorde un traitement différentiel aux personnes ayant des responsabilités étatiques (Lynch 2014 : 3).

C — L’immunité des chefs d’État en exercice

En revanche, le Kenya n’a pas obtenu l’immunité des chefs d’État en exercice. La résolution finale du Sommet extraordinaire de l’UA du 12 octobre l’exigeait déjà : « Aucune poursuite ne doit être engagée devant un tribunal international contre un chef d’État ou de gouvernement en exercice ou toute autre personne agissant ou habilitée à agir en cette qualité durant son mandat » (§10(i)). Il était alors demandé aux États africains membres de l’AEP d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée du 20 au 28 novembre « la question de l’inculpation des chefs d’État et de gouvernement africains en exercice, par la CPI, et ses conséquences pour la paix, la stabilité et la réconciliation dans les États membres de l’UA » (§10(vii)).

Cette volonté s’oppose directement au Statut de Rome qui « s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État […] n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine » (art. 27). Autrement dit, ce que le Kenya et un certain nombre d’États africains demandent est un amendement à l’article 27 du Statut de Rome.

Cette demande était irréaliste pour plusieurs raisons. Premièrement, on peut prétendre que le principe de non-pertinence de la qualité officielle est coutumier. Non seulement l’exclusion des immunités des agents de l’État a toujours été présente dans la construction de la justice pénale internationale, mais certains considèrent même qu’elle « est très précisément la raison de l’institution des tribunaux pénaux internationaux » (Maison 2004 : 192). Le TPIY l’a reconnu à plusieurs reprises : les articles 7(2) et 6(2) du TPIY et TPIR « sont indiscutablement déclaratoires du droit international coutumier » (TPIY, chambre de première instance, Le Procureur c. Anto Furundzija, 10 décembre 1998, §140) [5].

Deuxièmement, amender l’article 27 serait dangereux : le risque principal est de rendre la CPI ineffective, voire de lui supprimer sa raison d’être, les crimes dont elle s’occupe (contre l’humanité, de guerre et génocide) étant souvent commis par l’appareil étatique, impliquant donc potentiellement la responsabilité du chef d’État lui-même et, plus largement, des représentants de l’État.

C’est la raison pour laquelle l’article 27 est souvent décrit comme la pierre angulaire du Statut de Rome. Cette exception au droit des immunités est une condition sine qua non de l’efficacité de la justice pénale internationale qui, pour fonctionner, doit pouvoir viser des chefs d’État et des responsables gouvernementaux. D’où la réaction de la juge botswanaise Sanji Mmasenono Monageng, par exemple : elle est surprise de voir des Etats critiquer la CPI pour faire précisément ce pour quoi ils l’ont créée (Vesper-Gräske 2013 : 146).

Un autre risque est celui d’un effet pervers : une immunité pour les chefs d’État en exercice accusés de commettre ou d’avoir commis des crimes leur donnerait une raison supplémentaire de s’accrocher au pouvoir.

Troisièmement, ne pas amender l’article 27 n’est pas dangereux. L’argument en faveur de l’immunité est sécuritaire : l’UA craint que poursuivre un chef d’État en exercice, comme le permet actuellement l’article 27, nuise à « la paix, la stabilité et la réconciliation ». S’agissant d’une première (Kenyatta est le premier chef d’État en exercice poursuivi par une juridiction internationale), il n’existe pas de précédent pouvant confirmer ou infirmer cette crainte. En revanche, un sondage Ipsos conduit du 1er au 9 novembre au Kenya semble indiquer que le procès ne menace pas la paix sociale, puisque 67 % des personnes interrogées souhaitent que le président Kenyatta se rende à son procès, ce qui infirme clairement l’argumentation des autorités. Sur le fond, l’argument sécuritaire est un lieu commun de la résistance politique à la justice pénale internationale depuis sa naissance, mais il ne trouve aucune justification empirique, comme nous le verrons dans la deuxième partie. Il n’y a donc aucune raison de croire qu’au Kenya la justice pénale internationale pourrait avoir des effets déstabilisateurs.

Pour toutes ces raisons, outre l’argument procédural qu’il est de toute façon compliqué d’amender le Statut, l’article 27 n’a pas été amendé et l’immunité des chefs d’État est un autre combat perdu par les adversaires de la CPI. Au final, cette série de bras de fer au dernier trimestre 2013 a montré la capacité de résistance de la Cour aux assauts de certains États africains, qui n’ont toutefois pas dit leur dernier mot et qui continueront en 2014 de tenter de l’affaiblir par tous les moyens. Pourquoi ?

II – Ce que les dirigeants africains reprochent à la CPI

Les mots sont importants : ce n’est pas « l’Afrique » qui est contre la CPI, ce n’est pas la population, mais certains chefs d’État qui, à travers le porte-voix de l’UA, ont exprimé leur solidarité avec el-Béchir, Gbagbo et, aujourd’hui, Kenyatta et Ruto – solidarité qui bien entendu n’est pas le résultat d’une indignation sincère mais d’une crainte commune, celle d’être les prochains sur la liste. Autrement dit, « [l]a fronde de l’UA contre la CPI participe, plutôt, à un réflexe syndical de chefs d’État qui n’ont pas la conscience tranquille » (Haba 2013). La société civile africaine dénonce d’ailleurs cette attitude. Dans une lettre du 7 octobre 2013 envoyée aux ministres des Affaires étrangères de l’UA, par exemple, 130 ONG africaines de 34 pays différents leur demandent de soutenir la CPI et soulignent combien un retrait serait catastrophique pour la population du continent.

Pour autant, les chefs d’État ne sont pas isolés. Leur fronde, parce qu’elle joue sur un populisme anticolonialiste, trouve dans la presse africaine un fort écho. En mars 2012, New African, le magazine panafricain le plus vendu sur le continent, y consacre même sa couverture et un long dossier intitulé « ICC vs. Africa : The Scales of Injustice », en grande partie rédigé par David Hoile. un militant britannique apologiste du président soudanais, professeur de science politique à l’université de Khartoum et auteur d’un brûlot contre la CPI qui la présente comme un Guantanamo Bay européen (Hoile 2010) – et qui a tellement convaincu Kadhafi que le colonel libyen avait prévu de le payer 2,5 millions d’euros pour établir un think tank dont la propagande permettrait d’éviter une intervention occidentale (The Daily Telegraph, 28 août 2011).

A — Le « deux poids, deux mesures » d’une cour « néocolonialiste »

Le fait que les huit situations actuellement devant la CPI soient africaines et les efforts entrepris par certains États occidentaux pour immuniser leurs propres troupes (accords bilatéraux d’immunité américains) suscitent une grande méfiance en Afrique, également renforcée par le développement parallèle de la compétence universelle chez d’anciennes puissances coloniales (mandat d’arrêt belge contre le ministre des Affaires étrangères de la RDC en 2000, arrestation en Allemagne à la suite d’un mandat d’arrêt français du chef du protocole de Kagame au Rwanda en 2008). D’où l’accusation d’un « deux poids, deux mesures » : quid des crimes, demandent les critiques, commis par la Russie en Tchétchénie, par les États-Unis et le Royaume-Uni en Irak et en Afghanistan, par Israël en Palestine et au Liban ?

Dès la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité dans le cas du Darfour en 2005, l’ambassadeur du Soudan à l’ONU accuse la Cour d’être un « instrument pour exercer la culture de supériorité » des États occidentaux sur les États faibles en Afrique et ailleurs, et de pratiquer le « deux poids, deux mesures », puisque les Américains par exemple restent impunis quels que soient les crimes de guerre qu’ils commettent dans le monde (UN Doc. S/PV.5158). Le lendemain de l’émission de son mandat d’arrêt, el-Béchir déclare que le Soudan est prêt pour « une nouvelle bataille » contre la « nouvelle colonisation » qu’incarne la CPI.

Il n’est pas seul à réagir de la sorte. Le président de la Commission de l’UA, Jean Ping, estime « que la justice internationale ne semble appliquer les règles de la lutte contre l’impunité qu’en Afrique comme si rien ne se passait ailleurs, en Irak, à Gaza, en Colombie ou dans le Caucase » – une opinion exprimée dans la même journée par le président sénégalais, Abdoulaye Wade, qui a regretté que la CPI ne poursuive « que des Africains » (Le Monde, 4 mars 2009). Kadhafi – président de l’UA depuis début 2009 – décrit quant à lui la Cour comme « une nouvelle forme de terrorisme mondial » (BBC News, 29 mars 2009).

Idem après l’émission des mandats d’arrêt contre Kadhafi (Ping estime que « [le procureur] ne condamne que des Africains, il ne juge que des Africains. En Afghanistan, au Pakistan, à Gaza, en Tchétchénie, au Sri Lanka... Il n’y a qu’en Afrique qu’il y a des problèmes ? C’est la question qu’on se pose ») et Gbagbo (la presse ivoirienne dénonce la partialité d’une « justice des vainqueurs »).

Durant toute cette période, la personnalité clivante du procureur Moreno Ocampo (2003-2012) est souvent citée comme l’un des facteurs ayant nui à la relation entre la CPI et les États africains. Ping disait : « Franchement, nous ne sommes pas contre la CPI. Ce à quoi nous nous opposons est la justice d’Ocampo. » Ocampo a cherché à démentir son tropisme africain en engageant des enquêtes préliminaires sur d’autres crimes ailleurs dans le monde, mais sans que cela débouche – jusqu’à ce jour – sur des procès. La nomination de la Gambienne Fatou Bensouda, précédemment adjointe d’Ocampo, n’a pas non plus suffi à calmer le jeu.

Le dernier épisode en date, qui a remis le feu aux poudres et déclenché la fronde actuelle, est le procès du président et du vice-président kenyans, Kenyatta et Ruto, dont on peut d’ailleurs penser qu’ils ont gagné les élections non pas en dépit des poursuites engagées contre eux, mais grâce à elles (Lynch 2013) – ce qui est révélateur de l’impopularité de la CPI et de l’instrumentalisation dont elle peut faire l’objet auprès des populations.

Trois pays en particulier soutiennent le Kenya en utilisant l’accusation du néocolonialisme. L’Éthiopie : Hailemariam Desalegn, le premier ministre éthiopien et président en exercice de l’UA, a déclaré le 27 mai 2013 en clôture du sommet biannuel des chefs d’État que la Cour « mène une sorte de chasse raciale en ne poursuivant que des Africains. Lors de la création de la CPI, l’objectif était d’éviter toute sorte d’impunité, mais désormais le processus a dégénéré en une sorte de chasse raciale ». L’Ouganda, dont le président a déclaré en avril 2013 : « Ils utilisent maintenant la CPI pour mettre en place les dirigeants de leur choix en Afrique et éliminer ceux qu’ils n’aiment pas. » En septembre, c’est à sa demande et au nom de la région Afrique de l’Est que l’UA envisage le Sommet extraordinaire sur la CPI. Et, à la 68e session de l’Assemblée générale de l’ONU le 24 septembre dernier, il présente les mandats d’arrêt de la CPI contre les dirigeants kenyans comme « la dernière manifestation de l’arrogance » des anciens colonisateurs : « La CPI, de manière superficielle et biaisée, n’a pas cessé de mal gérer des problèmes africains complexes. Ce n’est pas acceptable. La CPI doit cesser. » Et le Rwanda, Kagame déclarant à la 68e AG : « La CPI a fait preuve de préjugés à l’égard des Africains. Au lieu de promouvoir la justice et la paix, elle a négligé les efforts de réconciliation en humiliant les Africains et leurs leaders pour servir les intérêts politiques des puissants. Les procès en cours contre le président et le vice-président kenyans le démontrent comme une évidence. »

Enfin, le « club des chefs d’État » africains que constitue l’UA est extrêmement sensible à tout usage politique de la CPI en tant que menace brandie par les grandes puissances (comme le président Chirac l’avait fait en visant Laurent Gbagbo en février 2003 par exemple) et à la collaboration qu’ils savent étroite entre le Bureau du Procureur et certains États parties, à commencer par la France.

B — La justice contre la paix

Le second argument de la propagande africaine anti-CPI est que le travail de la Cour serait une menace à la paix et à la sécurité. Dès le 31 mars 2005, le gouvernement soudanais avait prévenu qu’à ses yeux la CPI entraverait le processus de paix. Plus tard, le représentant permanent soudanais à l’ONU demandera même l’arrestation du procureur Moreno-Ocampo, l’accusant de « mettre en danger le règlement politique du conflit au Darfour ». Le ministre tanzanien des Affaires étrangères, s’exprimant au nom du président de l’UA, appelle immédiatement la CPI « à reporter l’inculpation d’el-Béchir car il y a des risques de coup d’État militaire et d’anarchie généralisée au Soudan ». Le porte-parole de la Commission de l’UA renchérit : « C’est une action contre-productive… qui ne fera pas avancer le processus de paix. »

Certains chercheurs ont les mêmes craintes (de Waal et Stanton 2009 : 329) et l’ancien envoyé spécial américain au Soudan Andrew Natsios parle d’un risque de « dissolution » du pays, qui pourrait s’étendre aux États voisins, interrompre les exportations pétrolières du Soudan et du même coup renchérir le cours mondial du pétrole (Natsios 2008).

Jouer la paix contre la justice : cette même stratégie a été utilisée à plusieurs reprises depuis le cas du Soudan, pour la Côte d’Ivoire, la Libye et, en dernier lieu, le Kenya. Dans une résolution, l’UA s’inquiète de ce que les poursuites contre Kenyatta et Ruto « menacent les efforts actuels de promotion de la paix, de guérison nationale et de réconciliation, comme le règne de la loi et la stabilité, non seulement au Kenya, mais aussi dans la région » (Union africaine). Dans un rapport confidentiel de mai 2013, l’ambassadeur du Kenya à l’ONU appelle ainsi le Conseil de sécurité à suspendre les poursuites (ce qu’il a le pouvoir de faire en vertu du très controversé article 16), au motif qu’elles « ne sont pas dans les intérêts de la paix et de la sécurité et/ou de la région » (Kamau 2013).

III – Les conséquences de cette attitude

A — La non-coopération avec la Cour

Début juillet 2009, l’UA décide que « les États membres de l’UA ne coopéreront pas conformément aux dispositions de l’Article 98 du Statut de Rome sur la CPI à l’arrestation et la livraison des personnalités africaines inculpées ». Le Botswana est le seul État africain à se dissocier de cette déclaration, que son vice-président condamne (comme il sera encore le seul à ne pas voter la résolution de mai 2013 en soutien au Kenya). Un an plus tard, l’UA s’oppose à la création d’un bureau de liaison de la Cour auprès de l’UA (dont le projet était d’ailleurs utilisé comme une preuve supplémentaire de la partialité de la Cour puisqu’elle ne cherchait pas à ouvrir des bureaux similaires en dehors d’Afrique) et menace de sanctions les États parties qui voudraient collaborer avec la Cour.

Preuve que la non-coopération est bien mise en œuvre, el-Béchir se déplace impunément sur le continent africain, y compris dans des États parties au Statut de Rome qui ont l’obligation légale de l’arrêter : Tchad (juillet 2010), Kenya (août 2010), Djibouti (mai 2011), Malawi (octobre 2011), Nigéria (juillet 2013). Chaque fois, la Cour proteste et rappelle l’engagement des États parties, mais rien n’y fait. Seuls quelques États respectent leur obligation : el-Béchir renonce à se rendre à l’investiture de Zuma après que l’Afrique du Sud a publiquement reconnu son obligation de l’arrêter s’il venait (mai 2009) et le nouveau président du Malawi, contrairement à son prédécesseur qui avait accueilli el-Béchir en octobre 2011, l’empêche de venir à un sommet de l’UA en juin 2012.

Dans le cas de la Libye, l’UA réitère sa consigne de non-coopération : dans une résolution du 1er juillet 2011, l’UA « décide que les États membres ne coopéreront pas à l’exécution du mandat d’arrêt » contre Kadhafi et demande au Conseil de sécurité de « mettre en œuvre les dispositions en vue d’annuler le processus de la CPI sur la Libye », au motif que « le mandat d’arrêt [...] complique sérieusement les efforts visant à trouver une solution politique négociée à la crise en Libye et à traiter les questions d’impunité et de réconciliation de manière à prendre en compte l’intérêt mutuel des parties concernées » (AFP, 1er juillet 2011).

B — La crédibilité de la Cour est affectée

La CPI souffre déjà d’un problème de crédibilité pour d’autres raisons (la rareté des poursuites, un effet dissuasif discutable, un soupçon de manipulation politique). Ce sur quoi elle peut s’appuyer pour contrer cette perception est sa légitimité démocratique, c’est-à-dire qu’à défaut d’être consensuelle ou véritablement universelle elle est très majoritaire, puisque 122 États sont parties au Statut de Rome. Or, la remise en cause africaine, de la part d’États nombreux (34) et pour certains membres fondateurs (22), vient miner cette image.

IV – Que faire ?

Désafricaniser la CPI est une condition sine qua non pour rétablir sa crédibilité. Il faut à la fois réfuter l’accusation de néocolonialisme et inciter la Cour à s’intéresser à des affaires non africaines, car ce problème de perception ne cessera que lorsque les personnes poursuivies viendront de plusieurs continents. Restaurer la confiance entre la CPI et l’UA est l’un des plus grands défis de la justice pénale internationale dans les années à venir, qui exigera beaucoup de diplomatie et de pédagogie.

A — Répondre aux objections

À l’accusation de « deux poids, deux mesures » néocolonialiste

Cette critique est simplement la variante africaine d’un problème plus général et plus ancien : la politisation donc la partialité de la justice pénale internationale, qui est dénoncée depuis ses origines (la justice des vainqueurs de Nuremberg et Tokyo). Certains accusent aujourd’hui le « système dualiste » de la justice pénale internationale, comme l’appelle Danilo Zolo, c’est-à-dire la « double voie qui associe, d’une part, une “justice sur mesure” pour les grandes puissances de la planète et pour leurs leaders victorieux et, d’autre part, une justice pour les vaincus et pour les peuples opprimés » (Zolo 2009 : 52). Il ne s’agit pas de répondre à cette accusation générale (caricaturale et contestable), mais à sa variante africaine.

En l’occurrence, toutes les affaires actuellement devant la Cour sont africaines. Il est donc difficile de nier son « afrocentrisme ». Cependant, d’une part il s’explique par le grand nombre d’États africains parties au Statut de Rome (34, contre 27 d’Amérique latine et Caraïbes ou 18 d’Asie-Pacifique par exemple) et la violence endémique dont est victime le continent. D’autre part, il est fallacieux d’en déduire un quelconque néocolonialisme, puisque dans la majorité des cas ce sont les États africains eux-mêmes qui ont saisi la Cour (Ouganda, RDC, RCA, Mali, Côte d’Ivoire). Le cas de la Côte d’Ivoire est particulier, puisque l’État n’est pas partie, mais a signé une déclaration reconnaissant la compétence ad hoc de la CPI en avril 2003 : c’est Ouattara qui a demandé au procureur de se saisir. Le Conseil de sécurité n’a saisi la Cour que deux fois (Soudan, Libye), avec le soutien des États africains qui en étaient alors membres, et le procureur ne s’est autosaisi qu’une fois (Kenya), mais seulement après que la Chambre de première instance a établi que le Kenya échouait à poursuivre les auteurs des crimes dans son système judiciaire national (le principe de subsidiarité a donc été respecté).

Certains qui hier ont saisi la Cour pour se défaire de leurs adversaires politiques dénoncent aujourd’hui son instrumentalisation. Le président ougandais, par exemple, qui est désormais à la tête de la fronde anti-CPI, avait lui-même saisi la Cour du cas de l’Ouganda, pour se débarrasser de la Lord’s Resistance Army (LRA).

Quant à la compétence universelle, souvent citée comme l’autre manifestation d’un néocolonialisme judiciaire, l’UA l’a reconnue comme « un principe du droit international, dont le but est de s’assurer que les individus qui commettent des crimes graves tels que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, ne le fassent pas dans l’impunité et qu’ils soient traduits devant la justice » (Assembly/AU/Dec. 199(XI), §3). Des dizaines d’États africains prévoient déjà la compétence universelle dans leur législation nationale et des procédures ont été ouvertes dans certains d’entre eux sur cette base, notamment au Sénégal contre Hissène Habré et en Afrique du Sud.

À l’accusation de menacer la paix et la sécurité

C’est là aussi un argument ancien, qui repose sur le fameux dilemme de la paix et de la justice : en sortie de conflit armé, il faudrait soit donner la priorité à la paix au prix de la justice (amnisties, arrangements secrets), soit donner la priorité à la justice au prix de la paix (prendre le risque que les poursuites soufflent sur les braises du conflit) (Jeangène Vilmer 2011). C’était déjà l’argument des politiques qui voulaient freiner le travail du TPIY : ils craignaient que l’arrestation de Milošević déclenche des « torrents de sang », que celle de Mladić provoque des « attentats terroristes », que celle d’Ojdanić fasse tomber le gouvernement monténégrin, que celle de Bobetko fasse tomber le gouvernement croate, que celle des quatre généraux serbes provoque « un bain de sang », que celle de Karadžić déclenche une « grave crise politique », que celle de Krajišnik « radicalise l’environnement politique » et « renforce les sentiments anti-européens parmi la population et encourage l’extrémisme » (Akhavan 2001 : 14).

Or, aucune arrestation n’a eu de telles conséquences. Plus de 18 ans après sa création, le TPIY a obtenu l’arrestation de l’ensemble des individus recherchés – et ce, sans jamais menacer la paix et la sécurité internationales, grâce à la coopération des États qui ont procédé de manière subtile.

Au Darfour, où ce même discours de la paix contre la justice a été utilisé, le bilan est le même : il est difficile de prétendre que les mandats d’arrêt de la CPI ont eu un effet négatif sur le terrain. Un ancien dirigeant d’une ONG soudanaise observe plutôt l’inverse : aussitôt après la saisine de la Cour en mars 2005, « pour la toute première fois, il y a eu un déclin des bombardements aériens et des attaques de la milice Janjawid sur la population. Ceux qui commettent ces crimes ont pris l’enquête de la CPI au sérieux » (Coalition for the ICC 2007 : 13).

Plus tard, on craignait que l’action de la CPI ralentisse, voire arrête net, le déploiement de la MINUAD, l’opération hybride UA/ONU au Darfour. En juillet 2008, au moment de l’annonce de la décision du procureur, « ce scénario ca¬tastrophe ne s’est pas produit. Dans les mois qui ont suivi, on a plutôt assisté à une amélioration de la situation » (Liégeois 2009 : 26). Le président soudanais a décrété un cessez-le-feu unilatéral et les négociations ont repris à Doha. En faisant preuve de bonne volonté, le gouvernement soudanais espérait convaincre la communauté internationale d’abandonner les poursuites contre el-Béchir.

Au printemps 2009, au moment où le mandat d’arrêt est émis, la MINUAD se prépare au pire et prévoit des scénarios d’évacuation. La réaction de Khartoum consiste à expulser treize organisations humanitaires internationales et trois nationales, qui laissent derrière elles plus de quatre millions de personnes vulnérables (Peskin 2009 : 309). Ce geste suscite une indignation mondiale et fait craindre une catastrophe humanitaire. Mais la MINUAD compense d’une certaine manière ce départ et en profite même pour renforcer sa légitimité auprès de la population locale.

Trois mois plus tard, le gouvernement soudanais autorise « le retour progressif du personnel humanitaire expulsé pour autant que ce retour s’effectue sous des noms et des logos différents » (Liégeois 2009 : 27). On ne peut donc pas dire que la justice ait menacé la paix. Ici encore, l’exagération de la menace était à l’œuvre. Akhavan conclut que « même s’il n’est pas possible de démontrer avec certitude que la CPI a empêché des atrocités au Darfour, on ne peut pas dire qu’elle aurait aggravé la situation d’une manière ou d’une autre » (Akhavan 2009 : 651).

Le mandat d’arrêt contre el-Béchir n’a pas eu sur la paix les conséquences catastrophiques que certains redoutaient, mais il n’a pas non plus fait beaucoup avancer la cause de la justice, puisque le président soudanais est toujours libre et que ni son poids politique ni sa capacité de déplacement ne semblent en avoir souffert. Contrairement au but escompté, l’inculpation « n’a pas modifié l’équation interne au pouvoir soudanais, car la garde rapprochée du président el-Béchir lui est demeurée loyale. De plus, il n’a pas été traité comme un pestiféré ou un hors-la-loi par ses pairs africains et arabes » (Hazan 2010 : 73). Cassese pense lui aussi qu’« il a subtilement renforcé son autorité au sein de l’UA, tout en durcissant ses relations avec l’Europe et les États-Unis » (Cassese 2009).

Hazan affirme même que « l’inculpation du président soudanais a radicalisé le conflit et les positions. Elle a renforcé les mouvements de rébellion darfouris en lutte contre Khartoum, qui se sont vus soutenus par la justice internationale » (Hazan 2010 : 71). Rien n’indique toutefois que ce renforcement théorique a des conséquences néfastes sur le terrain, puisque le niveau de violence a baissé. Et, le 20 février 2009, el-Béchir a même conclu un accord de cessez-le-feu avec l’un des groupes rebelles darfouris. On ne peut certes pas attribuer cette évolution à la CPI dans une causalité stricte, mais on peut supposer qu’elle y a contribué.

On craignait que l’action de la CPI au Darfour ne sacrifie la paix au nom de la justice, ou que son inaction ne sacrifie la justice au nom de la paix. Il se pourrait bien en vérité qu’elle n’ait causé « ni paix, ni justice » (Oette 2010 : 364) et qu’elle ait eu davantage d’impact sur les débats académiques que sur les vies des Darfouris.

Ce qu’il faut donc répondre à l’accusation selon laquelle le travail de la CPI menace la paix et la sécurité est que cette crainte ne semble pas empiriquement justifiée – ce qui ne signifie pas non plus que l’inverse soit vrai : il faut tout autant se garder du romantisme judiciaire et du triomphalisme moral qui, trop souvent, présument que la Cour a un effet dissuasif et pacificateur. Plusieurs autres épisodes invitent à ne pas faire preuve d’un optimisme débordant, par exemple celui de la LRA.

Mouvement rebelle ougandais responsable d’un grand nombre d’atrocités et du recrutement de dizaines de milliers d’enfants soldats, la LRA était protégée par le Soudan qui lui permettait de se réfugier au sud de son territoire, hors de portée de l’armée ougandaise. La saisine de la CPI par le gouvernement ougandais en 2003 a changé la donne. Le comportement du procureur de la CPI dans cette affaire est certes discutable – il a donné l’image d’une justice partisane en s’affichant avec le président Museveni et en inculpant les chefs de la LRA tout en ignorant les crimes commis par l’armée ougandaise – mais il y a eu, dans un premier temps au moins, des résultats.

Seulement quatre mois plus tard, le Soudan signe un protocole autorisant l’armée ougandaise à éliminer les bases de la LRA dans le sud du pays. La menace de la justice internationale a donc dissuadé le gouvernement soudanais de continuer à soutenir la LRA, affaiblissant le mouvement et le rendant plus vulnérable. On se félicite de « l’impact positif de la CPI sur le processus de paix » (ICG 2005).

L’émission de mandats d’arrêt incite finalement la LRA à s’engager plus sérieusement dans le processus de paix – contredisant les craintes de ceux qui pensaient qu’ils nuiraient aux négociations. Un ambassadeur ougandais confirme « ce que les observateurs reconnaissent : que les mandats d’arrêt contre les dirigeants de l’ARS ont contribué à les amener à cesser toutes formes d’exaction et même à négocier » (Adams 2007 : 30).

En février 2008, la LRA signe avec le gouvernement ougandais un accord sur la responsabilité et la réconciliation prévoyant que les crimes commis seraient jugés par une section spéciale de la Cour suprême d’Ouganda. On aurait raison de croire qu’il s’agit de contourner la juridiction de la CPI, en vertu du principe de complémentarité, mais il faut aussi reconnaître que les dirigeants de la LRA n’auraient probablement pas signé cet accord sans la menace de la CPI (Akhavan 2009 : 645).

Le problème est que cette menace n’a pas eu que des effets positifs. On peut penser qu’elle a dissuadé les rebelles d’aller au bout des négociations de l’accord de paix avec le gouvernement, les négociateurs ayant refusé d’amnistier leurs crimes. Le conflit reste latent, et la LRA poursuit ses exactions ailleurs, en RDC et en RCA. L’ambivalence du rôle de la CPI dans le cas ougandais n’est que l’un des nombreux exemples qui invitent à la prudence dans l’évaluation de ses conséquences.

B — Convaincre les États africains qu’il est dans leur intérêt de défendre la CPI

« Rien ne prédisposait les États africains à entrer en conflit ouvert avec la CPI » (Mubiala 2012 : 551). Ils ont en effet joué un rôle important dans la création et le développement de la Cour, motivés à l’époque par essentiellement deux raisons : le traumatisme du génocide rwandais et la volonté de dissuader les velléités prédatrices des Etats puissants – ce que le crime d’agression (qui n’a été défini qu’en 2010 et n’entrera en vigueur qu’en 2017) semblait promettre. Ils se sont donc battus lors des négociations pour la créer, et ils sont aujourd’hui 34 parties au Statut de Rome, c’est-à-dire plus de la majorité des États du continent, dont 22 membres fondateurs. Des Africains occupent actuellement des postes clés de la CPI (procureure, juges). Et, en 2004, l’UA défendait encore vigoureusement la Cour et appelait à sa ratification universelle dans son plan stratégique 2004-2007. C’est l’inculpation d’el-Béchir qui a changé la donne.

Ensuite, l’UA partage avec la Cour un certain nombre de valeurs, qui sont dans son Acte constitutif : un retrait violerait d’ailleurs l’article 4 (promotion et protection des droits humains, lutte contre l’impunité).

La lutte contre l’impunité n’est pas qu’un principe moral, c’est aussi un moyen d’atteindre la stabilité et la prospérité. Les crimes impunis d’aujourd’hui sont les racines des conflits de demain. La création des tribunaux ad hoc par le Conseil de sécurité dont la mission principale est le maintien de la paix et de la sécurité était d’ailleurs justifiée par cette conviction que la lutte contre l’impunité est une condition à cet objectif. Il n’y a pas, d’un côté, les illusions idéales de la justice internationale et, de l’autre, les contraintes de la realpolitik : la justice internationale entre dans le réel parce que la realpolitik estime qu’elle a besoin d’elle.

En outre, la CPI est une cour de dernier recours, qui intervient lorsque les États n’ont pas la volonté ou la capacité de poursuivre les auteurs des crimes : ce principe de subsidiarité a l’effet vertueux de pousser les États souhaitant éviter la CPI à améliorer leur système judiciaire.

Enfin, les États africains ont plus d’influence avec la CPI que sans elle. En dehors d’un petit groupe d’États qui s’opposent à la Cour parce qu’ils la craignent, et qui n’ont donc aucune raison de la désafricaniser (leur but étant de l’affaiblir), il est possible de prendre une majorité d’autres États au mot : s’ils veulent une cour universelle et pas seulement concentrée sur l’Afrique, qu’ils la poussent dans ce sens plutôt que de menacer de la quitter. Dans le cas de la Syrie, par exemple, très peu d’entre eux ont soutenu les efforts pour convaincre le Conseil de sécurité de saisir la CPI. Il est ensuite peu crédible de dénoncer une cour biaisée si on ne fait rien pour corriger le biais.

C — Convaincre la CPI de s’intéresser à des situations non africaines

Le Bureau du Procureur ne s’intéresse pas qu’à l’Afrique : le site internet de la Cour confirme qu’il « effectue actuellement des examens préliminaires dans un certain nombre de pays, dont l’Afghanistan, la Géorgie, la Guinée, la Colombie, le Honduras, la Corée et le Nigeria ». Si, toutefois, des crimes relevant de la compétence de la CPI commis en dehors d’Afrique ne donnent pas lieu à des poursuites, c’est tout simplement parce que, dans un certain nombre de cas, la Cour n’a pas de juridiction : la Tchétchénie et la Palestine ne sont pas des États et la Russie, les États-Unis, l’Irak, Israël, le Liban, le Sri Lanka et le Kirghizistan, par exemple, n’ont pas ratifié le Statut de Rome. Seule une improbable saisine par le Conseil de sécurité pourrait étendre la juridiction de la CPI.

Cependant, le procureur aurait pu de sa propre initiative poursuivre les auteurs des crimes commis en Afghanistan et ceux commis par des citoyens de la Grande-Bretagne, puisque ces deux États ont ratifié le Statut. Il a expliqué pourquoi, dans ces deux cas, il n’y avait pas selon lui lieu d’entamer des poursuites, mais les arguments présentés peuvent ne pas convaincre (Lagot 2009 : 139). Son raisonnement pour écarter la Palestine a également semblé boiteux (David 2013).

On peut dénoncer, comme l’a fait Cassese (2005 : 23), un « syndrome de Nuremberg », celui d’une justice des vainqueurs (La Repubblica, 19 octobre 2005 : 23), dans cette regrettable absence de réciprocité qui nuit à la crédibilité de la justice pénale internationale, mais il faut tenir compte de la marge de manœuvre limitée du procureur, soumis à d’intenses pressions politiques. Certains recommandent à la CPI d’« ouvrir des enquêtes contre des nationaux d’États occidentaux (là où il y a des preuves pour justifier de telles enquêtes) » pour renforcer sa légitimité (Oette 2010 : 358). Cela pourrait effectivement constituer un véritable tournant dans la manière dont elle est perçue dans le monde.

D — Renforcer les systèmes judiciaires africains

La CPI est une juridiction exceptionnelle et complémentaire censée pallier les insuffisances des juridictions nationales ordinaires (principe de subsidiarité). Il n’y aurait pas de crise entre la CPI et l’UA si les Etats africains avaient non seulement la volonté mais aussi la capacité judiciaire et institutionnelle de lutter contre l’impunité sur leur territoire. L’une des pistes de sortie de crise est donc, pour la communauté internationale, de les aider à renforcer ces capacités.

Certains Etats profitent de l’occasion pour remettre au goût du jour cette vieille idée de cour régionale, pour que les crimes africains, s’ils ne peuvent pas être jugés dans les pays où ils sont commis, le soient au moins en Afrique et par des Africains. L’Afrique du Sud, qui fait partie des Etats critiques mais modérés, défend ainsi la création d’une section de droit pénal international au sein de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, en plus des deux sections existantes (Affaires générales et Droit de l’homme et des peuples). Son mandat serait plus large que celui de la CPI puisque la section pourrait connaître de crimes de terrorisme, piraterie, mercenariat et corruption, par exemple, mais aussi de « changement inconstitutionnel de gouvernement », et c’est sur ce dernier point, particulièrement sensible, que porte l’essentiel des discussions. Il ne s’agit pas, pondère l’Afrique du Sud, de créer une alternative à la CPI, mais une juridiction complémentaire. Quoiqu’il en soit, elle n’est pas prête de voir le jour, et il ne faut donc pas l’attendre pour réfléchir aux manières de sortir de la crise actuelle.

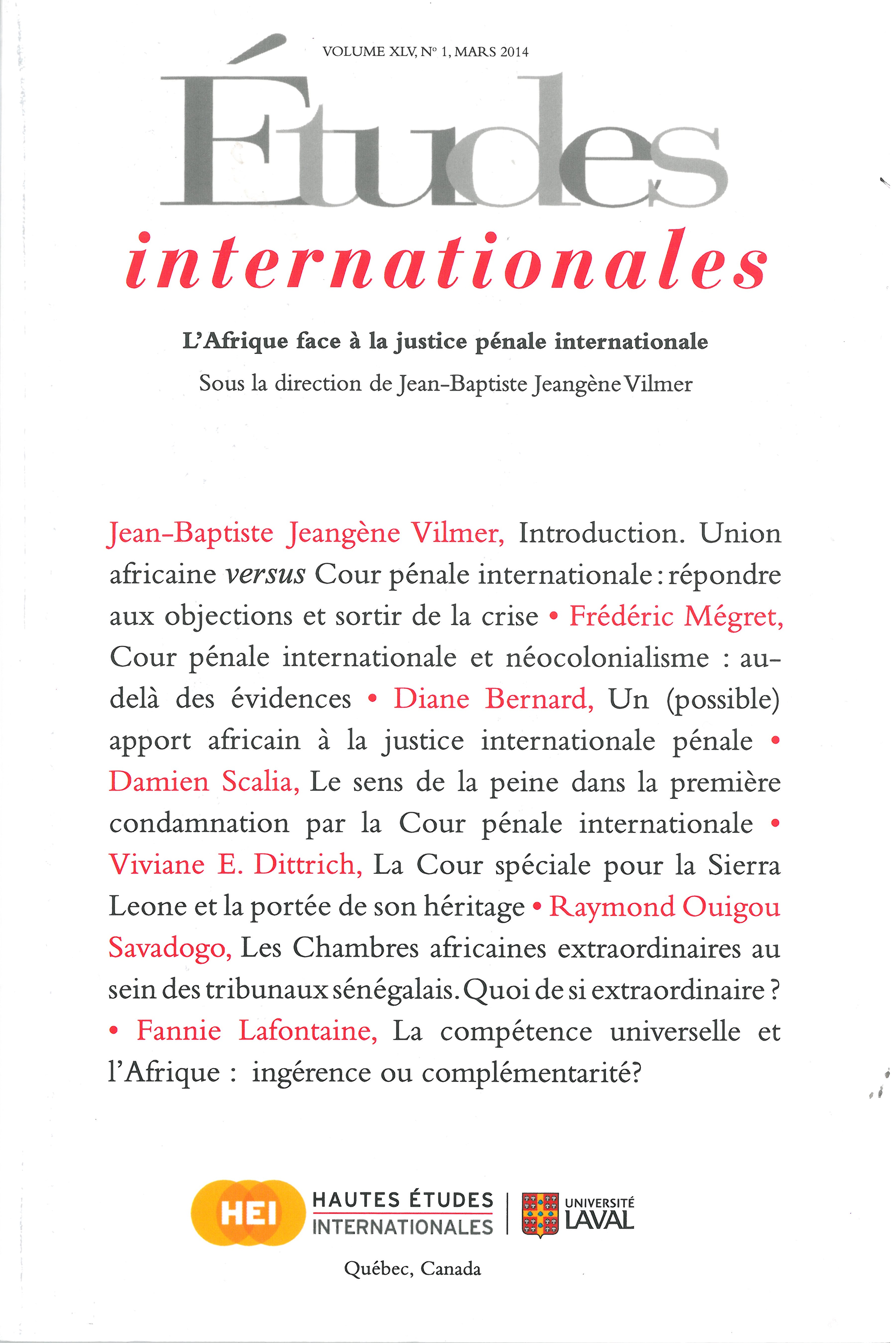

V – Contenu du dossier

Le présent dossier prolonge cette réflexion dans plusieurs directions. Au reproche de néocolonialisme de la CPI, Frédéric Mégret répond point par point, et corrige en proposant une lecture plutôt postcolonialiste, qui renvoie dos à dos les tentations d’orientaliser comme d’occidentaliser l’Afrique. Il replace la CPI dans son contexte : celui du temps long de l’exportation du droit pénal en Afrique, instrument et enjeu de la colonisation. De ce point de vue, la justice pénale internationale, statocentrée, renforce l’étacité du droit – au risque de négliger, voire d’exclure, les formes traditionnelles de justice qui pourraient être mieux adaptées à certaines situations.

La valorisation de ces autres formes, et des mécanismes de justice transitionnelle mis en œuvre par plusieurs États africains, permettrait à l’Afrique de se réapproprier la justice internationale, pas nécessairement pénale mais reposant au contraire sur des mécanismes extrajudiciaires. C’est ce que montre Diane Bernard, qui demande dans quelle mesure le droit pénal peut reconnaître et s’articuler avec ses alternatives, par exemple des commissions de réconciliation. Pour prévenir, réparer ou renforcer symboliquement l’efficacité d’une norme, le procès pénal n’est pas la seule voie envisageable. Explorant les moyens de « sortir du tribunal », D. Bernard défend ainsi une approche ascendante (bottom-up), émergeant d’abord des populations concernées, en l’occurrence africaines, plutôt que d’une hypothétique « communauté internationale ».

Si l’on reste dans le registre pénal, on peut s’interroger comme le fait Damien Scalia sur le sens que la CPI donne à la peine. Dix ans après être entrée en vigueur, la CPI a rendu son premier jugement, et sa première condamnation : celle de Thomas Lubanga Dyilo, condamné à 14 ans d’emprisonnement pour crimes de guerre (conscription et enrôlement d’enfants de moins de 15 ans). Cette décision très attendue aurait pu clarifier le rôle de la CPI sur le continent africain et répondre à certaines critiques. Les juges restant muets sur les fondements et les objectifs de la peine, c’est plutôt une occasion manquée.

La CPI n’est toutefois qu’un outil parmi d’autres de la lutte contre l’impunité. Les trois derniers articles explorent donc d’autres manifestations de la justice pénale internationale en Afrique. Il y a tout d’abord les autres institutions judiciaires. L’une se ferme : c’est la Cour spéciale pour la Sierra Leone, premier tribunal pénal international in situ en Afrique, qui a mis en œuvre sa stratégie d’achèvement des travaux. Viviane Dittrich saisit cette opportunité pour réfléchir sur la notion d’héritage, ou plutôt d’héritages au pluriel. Les héritiers sont à la fois locaux (les Sierra-Léonais) et internationaux, conformément à l’articulation entre ces deux niveaux qui caractérise la Cour et, plus largement, les institutions hybrides. Revenant notamment sur les relations entre la Cour et le gouvernement sierra-léonais, elle dresse le bilan d’une décennie d’activité et trace les contours de l’empreinte qu’elle laissera.

L’autre institution s’ouvre : ce sont les Chambres africaines extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais, dernière-née des juridictions hybrides. Raymond Ouigou Savadogo la présente et met en évidence ses particularités : il s’agit notamment du plus national des tribunaux internationalisés. Pour inculper l’ancien président tchadien Hissène Habré et le placer en détention provisoire en juillet 2013, il a fallu amender le droit sénégalais afin de doter les tribunaux nationaux d’une compétence extraterritoriale. Cette juridiction est alors la première fondée sur l’idée de compétence universelle.

Idée sur laquelle Fannie Lafontaine revient pour finir. Souvent critiquée par ses détracteurs comme l’une des manifestations du néocolonialisme judiciaire, la compétence universelle fait l’objet d’un vif débat. L’UA en dénonce les abus, tout en défendant son principe. En montrant les limites potentielles à son exercice, en ce qui concerne la présence de l’accusé sur le territoire de l’État souhaitant exercer cette compétence, le contrôle de la décision et l’applicabilité d’immunités, et en discutant le principe de subsidiarité sur lequel cette compétence repose, Lafontaine nuance l’opposition affichée entre l’UA et les occidentaux sur ce point, et désoccidentalise ainsi un principe d’intérêt commun.

En conclusion, l’ensemble de ce dossier ne fait évidemment pas le tour de la relation complexe entre l’Afrique et la justice pénale internationale. Bien d’autres problèmes théoriques et situations pratiques mériteraient d’être abordés. Une littérature abondante commence d’ailleurs à se faire jour (Waddell et Clark 2008 ; Clarke 2009 ; Kimani 2009 ; Du Plessis 2010 ; Nmehielle 2012 ; CIERSP 2012 ; Rossatanga-Rignault 2013 ; Billich 2014 ; Djabakate 2014). L’ambition de ce dossier est seulement d’attirer l’attention sur un thème crucial, non seulement pour l’avenir de la justice internationale, actuellement affectée par la crise ouverte entre l’UA et la CPI, mais aussi pour la lutte contre l’impunité, qui reste un objectif partagé par toutes les populations, à défaut de l’être par tous leurs dirigeants.

Bibliographie

ADAMS Katherine, 2007, « Luis Moreno-Ocampo, procureur de la Cour pénale internationale. Trois ans plus tard », Journal du Barreau du Québec, vol. 39, n°2 : 28, 30.

AMBOS Kai, 2013, « Expanding the Focus of the ‘African Criminal Court’ », dans W. A. SCHABAS, Y. MCDERMOTT et N. HAYES (dir.), The Ashgate Research Companion to International Criminal Law : Critical Perspectives, Burlington, Ashgate : 499-529.

AKHAVAN Payam, 2001, « Beyond Impunity : Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities ? », The American Journal of International Law, vol. 95, no 1 : 7-31.

AKHAVAN Payam, 2009, « Are International Criminal Tribunals a Disincentive to Peace ? Reconciling Judicial Romanticism with Political Realism », Human Rights Quarterly, vol. 31, no 3 : 624-654.

BILLICH Deslie, 2014, « The International Criminal Court and the African Continent : Prosecution of International Crimes in National Courts », dans W. de LINT, M. MARMO et N. CHAZAL (dir.), Criminal Justice in International Society, New York, Routledge : 192-220.

CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES STRATEGIQUES ET PROSPECTIVES DE DAKAR (CIERSP), décembre 2012, Afrique - CPI : mariage forcé ou divorce de raison ? Numéro spécial de Cours nouveau, Workshop d’Addis Abeba, Paris, L’Harmattan.

CLARKE Kamari Maxine, 2009, Fictions of Justice : The International Criminal Court and the Challenge of Legal Pluralism in Sub-Saharan Africa, New York, Cambridge University Press.

COALITION FOR THE ICC, 2007, « Peace and Justice. The Importance of Accountability to Civilian Protection », CICC Monitor, 34, mai-octobre.

DAVID Éric, 2013, « La Cour pénale internationale fait-elle preuve de partialité à l’encontre de l’Afrique ? », Justice en ligne, 26 décembre. Consulté sur Internet (www.justice-en-ligne.be/arti...) le 6 avril 2014.

DECHERF Dominique, 2013, « Le Kenya et la Cour pénale internationale », Études, tome 419, no 11 : 449-460.

DJABAKATE Mohamed Madi, Le rôle de la Cour pénale internationale en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2014.

DU PLESSIS Max, 2010, The International Criminal Court that Africa Wants, Institute for Security Studies. Consulté sur Internet (http://www.issafrica.org/uploads/mono172.pdf) le 6 avril 2014.

HABA Moussa Bienvenu, 2013, « L’offensive de l’UA contre la Cour pénale internationale : la remise en cause de la lutte contre l’impunité », Blogue de la Clinique de droit international pénal et humanitaire de l’Université Laval, 9 décembre. Consulté sur Internet (www.cdiph.ulaval.ca/blogue/loffensive-de-lunion-africaine-contre-la-cour-penale-internationale-la-remise-en-cause-de-la) le 6 avril 2014.

HAZAN Pierre, 2010, La paix contre la justice ? Comment reconstruire un État avec des criminels de guerre, Bruxelles, André Versaille – GRIP.

HOILE David, 2010, The International Criminal Court : Europe’s Guantanamo Bay ?, Londres, Africa Research Center.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG) 2005, « Shock Therapy for Northern Uganda’s Peace Process », Africa Briefing, no 23, 11 avril 2005. Consulté sur Internet (www.crisisgroup.org/en/regio...).

JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, 2011, Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé, Paris, Presses de Sciences Po.

KAMAU Macharia, 2013, Brief on the Situation in Kenya and the International Criminal Court (confidential), 2 mai 2013.

KIMANI Mary, 2009, « Pursuit of Justice or Western Plot ? International Indictments Stir Angry Debate in Africa », Africa Renewal, octobre 2009 : 12. Consulté sur Internet (http://www.un.org/africarenewal/magazine/october-2009/pursuit-justice-or-western-plot) le 6 avril 2014.

LAGOT Daniel, 2009, « Cour pénale internationale et impunité des États puissants : la CPI, une justice à sens unique ? », dans N. ANDERSSON et D. LAGOT (dir.), La justice internationale aujourd’hui. Vraie justice ou justice à sens unique ?, Paris, L’Harmattan : 137-146.

LIEGEOIS Michel, 2009, Darfour : mission impossible pour la MINUAD ?, Bruxelles, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP).

LYNCH Gabrielle, 2013, « Electing the “Alliance of the Accused” : The success of the Jubilee Alliance in Kenya’s Rift Valley », Journal of Eastern African Studies.

LYNCH Gabrielle, 2014, « Non-judicial Battles. Kenyan Politics and the International Criminal Court », Africa Policy Brief, no 8.

MAISON Raphaëlle, 2004, « Immunités et tribunaux pénaux internationaux », dans J. VERHOEVEN (dir.), Le droit international des immunités : contestation ou consolidation ?, Paris, LGDJ/Larcier : 191-218.

MUBIALA Mutoy, 2012, « Chronique de droit pénal de l’UA. Vers une justice pénale régionale en Afrique », Revue internationale de droit pénal, vol. 83, nos 3-4 : 547-557.

NATSIOS Andrew, 2008, « Beyond Darfur : Sudan’s Slide Toward Civil War », Foreign Affairs, vol. 87, no 3 : 77-93.

NMEHIELLE Vincent O. (dir.), 2012, Africa and the Future of International Criminal Justice, La Haye, Pays-Bas, Eleven International Publishing.

OETTE Lutz, 2010, « Peace and Justice, or Neither ? The Repercussions of the al-Bashir Case for International Criminal Justice in Africa and Beyond », Journal of International Criminal Justice, vol. 8, no 2 : 345-364.

PESKIN Victor, 2009, « The International Criminal Court, the Security Council, and the Politics of Impunity in Darfur », Genocide Studies and Prevention, vol. 4, no 3 : 304-328.

ROSSATANGA-RIGNAULT Guy, 2013, « La Cour pénale internationale et l’Afrique 10 ans après : des péchés et quelques voies de salut », Cours nouveau. Revue africaine trimestrielle de stratégie et de prospective, numéro spécial n°9-10 : 181-200.

VESPER-GRÄSKE Marlen, 2013, « Conference Report : ‘Africa and the International Criminal Court’ by the South African-German Centre for Transnational Criminal Justice », Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, n°3/2014 : 145-151.

WAAL Alex DE et Gregory H. STANTON, 2009, « Should President Omar al-Bashir of Sudan Be Charged and Arrested by the International Criminal Court ? », Genocide Studies and Prevention, vol. 4, no 3 : 329-353.

WADDELL Nicholas et Philip CLARK (dir.), 2008, Courting Conflict ? Justice, Peace and the ICC in Africa, Londres, Royal African Society.

ZOLO Danilo, 2009, La justice des vainqueurs. De Nuremberg à Bagdad, Paris, J. Chambon.

Presse

BBC News, « Sudan Leader in Qatar for Summit », 29 mars 2009. Consulté sur Internet (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7970892.stm) le 6 avril 2014.

CASSESE Antonio, 2005, « Il processo a Saddam e i nobili fini della giustizia », dans La Repubblica, 19 octobre.

CASSESE Antonio, 2009, « Un mandat d’arrêt aussi spectaculaire qu’inutile », Courrier international, 5 mars.

« ICC vs. Africa : The Scales of Injustice » (dossier), New African, n°515, mars 2012.

« Gaddafi’s regime ’had plans for anti-Nato PR campaign in Britain’, documents disclose », The Daily Telegraph, 28 août 2011. Consulté sur Internet (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8728749/Gaddafis-regime-had-plans-for-anti-Nato-PR-campaign-in-Britain-documents-disclose.html) le 6 avril 2014.

« Soudan : l’UA veut interrompre la procédure contre Al-Bachir », LeMonde.fr, 4 mars 2009. Consulté sur Internet (http://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/03/04/soudan-la-decision-de-la-cpi-inquiete-l-union-africaine_1163310_3212.html) le 6 avril 2014.

AFP, « Libye : l’UA demande la mise à l’écart de Kadhafi des négociations », dépêche du 1er juillet 2011. Consulté sur Internet (http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/libye-l-ua-demande-la-mise-a-l-ecart-de-kadhafi-des-negociations_1008327.html) le 6 avril 2014.

Documents officiels

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 31 mars 2005, Conseil de sécurité des Nations unies, 5158e séance, Doc. S/PV.5158.

UNION AFRICAINE (UA), mai 2013, Décision sur la compétence internationale, la justice internationale et la Cour pénale (CPI), Doc. Assembly/AU/13(XXI).

UNION AFRICAINE (UA), 1er juillet 2008, Décision sur le rapport relatif à l’utilisation abusive du principe de compétence universelle, Doc. Assembly/AU/Dec. 199(XI).

[1] Une neuvième, renvoyée par les Comores et relative au raid israélien du 31 mai 2010 sur une flottille humanitaire qui se dirigeait vers la bande de Gaza, est actuellement assignée à la Chambre préliminaire I, ce qui ne présage pas de l’ouverture d’une enquête.

[2] Celui de Kenyatta a été reporté au 7 octobre 2014 et pourrait même ne jamais s’ouvrir si le Bureau du Procureur abandonne finalement les charges à cause des lacunes du dossier, que le Kenya s’efforce d’affaiblir en refusant de coopérer et en faisant disparaître des témoins.

[3] Le M23 (Mouvement du 23 Mars) est un groupe armé rebelle qui sévit dans l’est de la rdc avec le soutien militaire, financier et politique du Rwanda.

[4] Selon des sources à protéger.

[5] Voir aussi par exemple Le Procureur c. Slobodan Milošević, Décision relative aux exceptions préjudicielles, 8 novembre 2001, §28.